Methoden sind Werkzeuge für eine Aufgabe. Nicht weniger, nicht mehr. In diesem Glossar zum Thema geht es um Werkzeuge für Debatten.

Menschen glauben gerne, sie wären fähig, ein klärendes Gespräch zu führen, nur weil sie sprechen können und die Sprache der Anderen verstehen. Tatsächlich ist Kommunikation, das Gespräch in einer Gruppe, immer mit der Herausforderung verbunden, die Position der anderen Seite zu verstehen. Vor allem aber, um selbst verstanden zu werden.

Es gibt unterschiedliche Methoden, um eine Diskussion so zu planen, dass im Vorfeld Klarheit besteht, wie das Gespräch bzw. den Austausch geführt wird und auf welchem Weg ein Ziel erreicht werden soll.

Hier eine Sammlung verschiedener Kommunikationsmethoden bzw. Methoden, um eine Debatte konstruktiv und zielorientiert zu organisieren:

Oft werden Begriffe unpräzise bzw. ohne die nötige Abgrenzung verwendet. Daher hier als eine Art Einführung zum Themenkomplex Debatte ein generelle Diferenzierung der Disziplinen und damit Kompetenzebenen der Personen, die sich zu einem Gespräch bzw. einem Austausch treffen:

Multidisziplinarität

Interdisziplinarität

Transdisziplinarität

Direkt zu Konzept und Methoden für Debatten.

Grundsätzliche Struktur kommunikativer Phasen zwischen zwei oder mehr Parteien:

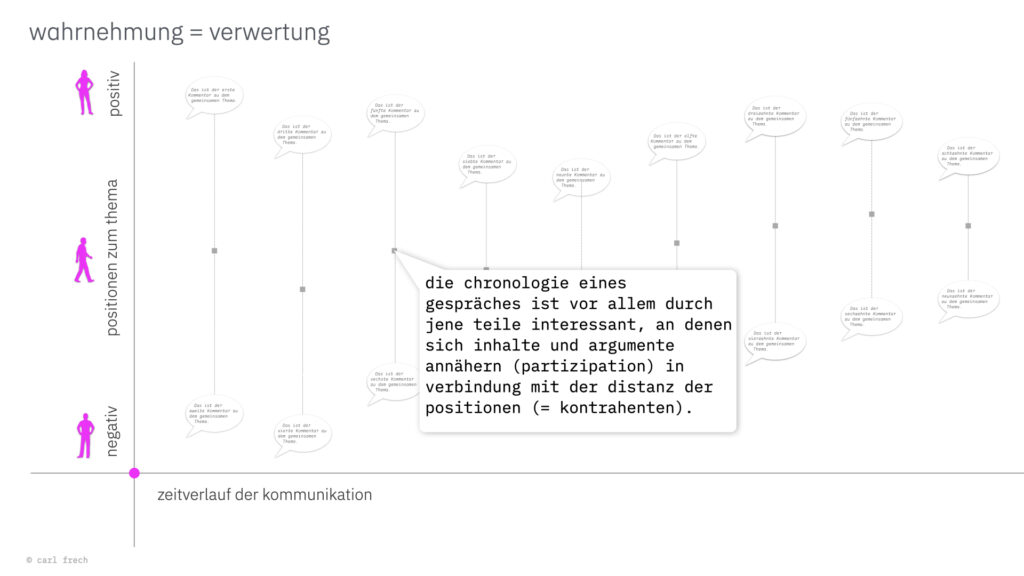

Kommunikative Chronologie

Jedes Gespräch bzw. jede Debatte zeichnet sich durch die Divergenz sowie die Spannung unterschiedlicher Positionen zu einem Thema aus. Die Dauer der Auseinandersetzung zweier oder mehrerer Parteien macht über die Zeit eine Chronologie des Ablaufs deutlich.

Typischerweise erkennt man dabei die mehr oder weniger grosse Bereitschaft zum argumentativen Entgegenkommen (Inhalte und Positionen werden akzeptiert und verändern die eigene Position) oder auch das Gegenteil. Im Grunde zeigt sich im Verlauf einer Debatte immer deutlicher die Bereitschaft bzw. die Fähigkeit einer, beider oder aller Parteien zu einem Konsens bzw. zu einer gegenseitigen Annäherung.

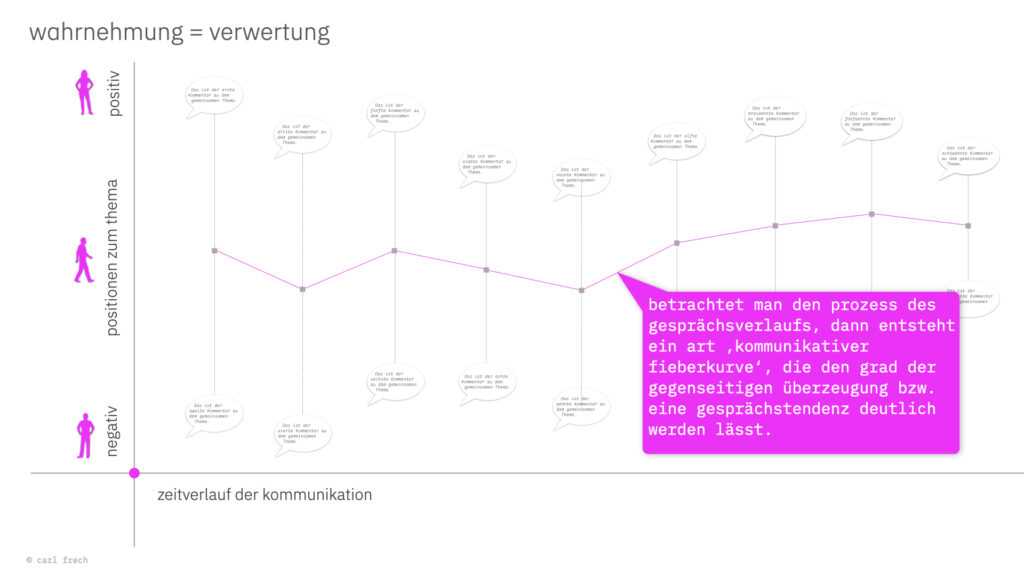

Kommunikative Fieberkurve

Jedes Gespräch bzw. jede Debatte zeigt im Moment der Auseinandersetzung der jeweiligen Parteien, vor allem jedoch in der Rückschau eine gewisse inhaltliche Dynamik bzw. eine Frequenz der inhaltlichen Positionen. Ich nenne dies gerne eine kommunikative Fieberkurve, da damit das zum Ausdruck kommt, was ein engagiertes Gespräch, vielleicht auch ein Disput in einer Sache im Kern bedeutet:

Das Ringen um die besten Argumente, vor allem jedoch die Flexibilität und Bereitschaft der jeweils anderen Seite nach einer gemeinsamen Lösung bzw. einer gewissen Annäherung und damit auch eine reflexive Haltung gegenüber dem gemeinsamen Themenfeld.

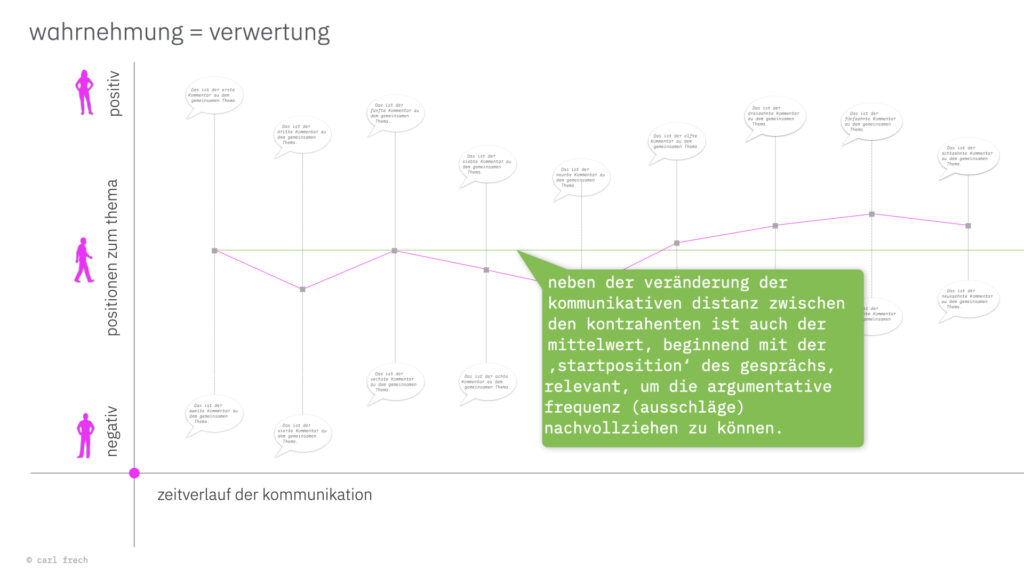

Kommunikativer Mittelwert

Würde man ein Gespräch bzw eine Debatte zu einen Thema empirisch bzw. semantisch auswerten und die vorgebrachten Argumente analysieren, dann sind oft die inhaltlichen Abweichungen in Bezug auf die den Mittelwert der Startpositionen interessant.

Je nach Thema lassen sich hier Rückschlüsse auf jene Gründe feststellen, warum das Gespräch bzw. die Debatte eine bestimmten inhaltlichen Verlauf genommen hat bzw. warum im Ergebniss die Kontrahenten die darauf folgende Schlussposition vertreten haben.

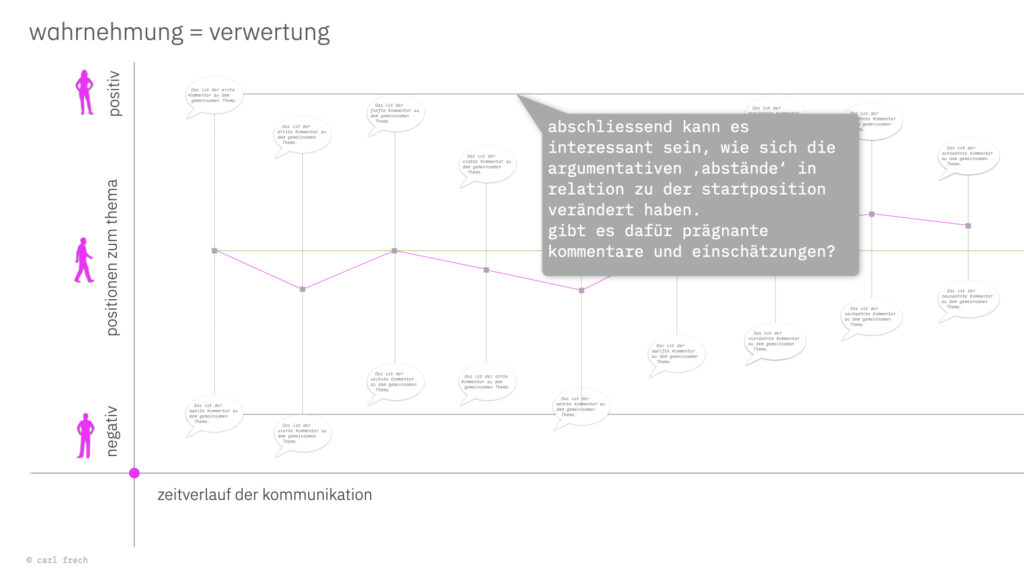

Kommunikative Transformation

Der kommunikative Mittelwert (Grafik davor) könnte auch Konsenslinie verstanden werden.

Gespräche und Debatten haben jedoch oft offene oder auch verborgene Informationen in Bezug auf die argumentativen Ausschläge (extreme Positionen), die zwar den Mittelwert nicht bedeutend verändern würden, jedoch für die Analyse des Diskurses zu einem Themenfeld unter Umständen bedeutender sind als die Betrachtung der Streuung aller Argumente.

Konzepte und Methoden für Debatten, die im Zusammenhang meiner Arbeit in der Lehre und als Berater entstanden:

One-Direction Debate

Carousell Debate (Debattenkarrusell)

Speed Debate NN

Tetris Debate NN

Venn Debate NN

Focus Debate NN

Canvas Debate NN

Weitere Modelle und Ansätze für Debatten:

Open Space NN

Fish-Bowl NN

Multidisziplinarität

Multidisziplinarität bedeutet, dass sich Personen mit einer vergleichbaren Expertise (Kompetenzlevel der Disziplin) auf der Basis eines gemeinsamen Themas und möglicherweise auch eines vergleichbaren potenziellen Ziels austauschen.

Es geht dabei darum, die gegenseitig vorgestellten Erfahrungen bzw. Ergebnisse eines Themas zu vergleichen, auszuwerten und ggfs. voneinander abzugrenzen.

Wichtig: Es gibt keinen gemeinsamen methodischen, konzeptionellen oder zeitlichen Ablauf, da die partizipierenden Personen nicht unbedingt an einem gemeinsamen Projekt tätig sind.

Ein Beispiel:

Experten der Bauindustrie bzw. Architektur treffen sich mehr oder weniger zufällig auf einer Messe zum Thema Bauen. Alle haben in ihren Bereichen eine hohe Kompetenz (Professionalität). Sie tauschen sich vor dem Hintergrund ihrer Erfahrung aus und partizipieren an den jeweiligen Erkenntnissen und Erfahrungen der anderen.

Sie haben allerdings noch nie in einem Projekt (zum Beispiel beim Bau eines Hauses) miteinander gearbeitet.

Interdisziplinarität

Interdisziplinär bedeutet, dass sich ein Personenkreis mit einer vergleichbaren Expertise (Kompetenzlevel der Disziplin) in einem gemeinsamen Projekt und damit einem gemeinsamen Thema bzw. inhaltlichen und zeitlichen Ziel austauscht.

Es geht den beteiligten Personen darum, aus dem Zusammenwirken ihrer jeweiligen Kompetenzen das gemeinsam beste Ergebnis zu erzielen.

Wichtig: Es gibt einen gemeinsamen methodischen, konzeptionellen und zeitlichen Ablauf innerhalb eines gemeinsamen Projektes. Das Kompetenzlevel aller Beteiligten ist im Sinne einer möglichst effektiven Zielerreichung möglichst identisch.

Ein Beispiel:

Experten unterschiedlicher Gewerke treffen sich zu einem ersten Treffen. Das Ziel ist der Bau eines Hauses. Die unterschiedlichen Kompetenzen übernehmen, je nach den jeweiligen Themenschwerpunkten des komplexen Projektvorhabens, die Führung bzw. moderieren den Prozess in dieser Phase.

Das Ziel ist die optimierte Planung zur Fertigstellung eines gemeinsamen Projektes sowohl sachlich als auch in Bezug auf die Koordination der zeitlichen Abhängigkeiten der einzelnen Projektphasen.

Transdisziplinarität

Transdisziplinär bedeutet, dass Menschen mit unterschiedlicher Expertise und Kompetenz innerhalb eines gemeinsamen Projektanliegens phasenweise zusammenwirken und arbeiten.

Im Kern bedeutet dies die Integration verschiedener Sichtweisen und damit auch Bedürfnisse für ein gemeinsames Anliegen. Expertinnen und Experten suchen die Nähe bzw. das Gespräch zu Menschen, die in diesem Themenfeld keine bzw. wenig Kompetenz haben, jedoch als Betroffene einen wertvollen Erfahrungsbeitrag zu dem gemeinsamen Projektanliegen beitragen können.

Diese Beiträge werden idealerweise gleichrangig für den gemeinsamen Prozess in einem Projekt berücksichtigt, da sie als Bottom-up-Perspektive der Betroffenen bzw. nicht direkt Beteiligten neue Impulse bieten können.

Dabei kann es besonders wertvoll sein, Perspektiven und Positionen von Menschen aus unterschiedlichen kulturellen, sozialen oder zeitbasierten Hintergründen für ein Projektanliegen zu übersetzen.

Mit zeitbasiert meine ich sowohl Perspektiven von Menschen unterschiedlichen Alters, als auch Erfahrungen und Reflexionen von Menschen, die ein vergleichbares Alter haben, jedoch innerhalb eines bestimmten Zeitraums unterschiedliche Wahrnehmungen anbieten können.

Normalerweise würde man im Zusammenspiel von Innovation und Kreation hier von User Research sprechen und damit eine hierarchische Unterscheidung vornehmen. Der Input bzw. die Beiträge der befragten Betroffenen werden für ein Projektergebnis ggfs. berücksichtigt, jedoch entscheidet die in der Sache kompetentere Ebene.

Daher ist mir die Unterscheidung wichtig, dass transdisziplinär bedeuten sollte, alle Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer gleichrangig für ein gemeinsames Ergebnis zu berücksichtigen.

Damit meine ich im Kern einen heterarchischen Ansatz, der hierarchische Unterscheidungen der einzelnen Kompetenzlevels mit gleichrangigen Positionen (auf einer Ebene) so kombiniert, dass immer das herausragende (im Vergleich bekannter Resultate) und damit beste Ziel erreicht werden kann.

Ein Beispiel:

Es ist das Ziel, einen weitgehend neuen Ansatz für Bauen bzw. ein Bauwerk zu entwickeln, das in dieser Weise noch keine oder wenig Vorbilder hat (bzw. diese nur in Teilbereichen einzelner Aspekte des visionären Gebäudes).

Menschen mit sehr unterschiedlichen Perspektiven und Bedürfnissen treffen sich zu einem offenen und noch weitgehend spekulativen Austausch. Das Ziel ist die Beschreibung eines Gebäudes, das es in dieser Form, dieser Bauweise, vor allem aber mit diesem funktionalen Ansatz noch nie gegeben hat.

One-Direction Debate

Eine One-Direction Debate konterkariert im Prinzip den Ansatz einer Debatte. Schlicht aus dem Grund, da die jeweiligen Positionen nicht ausgetauscht werden, sondern nur eine Partei (Position) die Gelegenheit hat, innerhalb eines definierten Rahmens ihre Argumente vorzubringen bzw. die Partei der [spekulativen] Gegenposition damit zu konfrontieren.

Der grundlegende Vorteil dieser Form des Austausches liegt in der Festlegung der zeitlichen Formate bzw. der Form, wie die beiden (oder mehr) Parteien mit den jeweiligen Argumenten der anderen Seite umgehen bzw. diese die Gelegenheit zu einer Reaktion erhalten.

Beispiel für einen möglichen Ablauf:

Zwei Parteien, stellvertretend für zwei Positionen zu einem gemeinsamen Thema bzw. Themenfeld, haben festgelegte Zeiträume für die Vorbereitung, die unidirektionale Konfrontation mit den relevanten Argumenten aus einer Perspektive und die nachfolgende Verarbeitung.

Ein Framework für Zeiträume könnte ein 3 × 3-Format sein. Es gibt drei Minuten für die Vorbereitung für jene Partei, die dann die Gelegenheit hat, ihre Argumente möglichst präzise und sowohl nach Relevanz als auch nach einer idealen Dramaturgie geordnet in den nachfolgenden drei Minuten danach vorzutragen, also die andere Seite damit zu konfrontieren.

Anschliessend hätte jene Partei, die nur zuhören konnte, die Gelegenheit, die gehörten Positionen und Argumente zu verarbeiten, einzuordnen und für die Entgegnung zu verwenden.

Anschliessend gäbe es zum Beispiel 15 Minuten Pause, um das Gehörte und damit die damit verbundene Erfahrung schweigend zu verarbeiten.

Danach beginnt ein 3 × 3-Format für die vorab passive Gruppe. Auch hier sind die Zeitkorridore verbindlich. Sie sollen die jeweilige Konzentration in dieser Phase produktiv herausfordern.

Natürlich kann man so ein Format unterschiedlich gestalten. Andere, längere oder kürzere Zeiten bzw. auch Zeiträume unterschiedlicher Länge. Es kann die Gelegenheit geben, dass die passive Partei das Gehörte entweder schriftlich oder zeichnerisch dokumentiert (für den nachfolgenden Prozess).

Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt, solange die Grundintention der unidirektionalen Konfrontation und konstruktiven Aufnahme nicht umgangen wird.

Carousell Debate (Debattenkarrusell)

Ein Debattenkarussell fordert die Teilnehmerinnen und Teilnehmer heraus, ihre jeweiligen Positionen in einer Art Rollenspiel zu verlassen und ohne Unterbrechung und Vorbereitung nahezu gegenteilige, wenigstens jedoch stark veränderte Argumente für den laufenden Prozess der Auseinandersetzung unter einem gemeinsamen Thema zu finden.

Menschen, geschult in einem Bildungssystem, das vor allem die Vorbereitung auf eine Aufgabe schätzt, die dann repetitiv und möglichst identisch wieder abgegeben werden soll, legen im Laufe ihres Lebens eine stetig wachsende Menge an Meinungs- und Haltungsfragmenten ab und können diese oft ohne grosse Vorbereitung abrufen. Ein grosses Thema, eng verwoben mit der Notwendigkeit von Schutzräumen. Darum geht es hier nicht.

Doch wie passt das zu der Methode eines Debattenkarrusell?

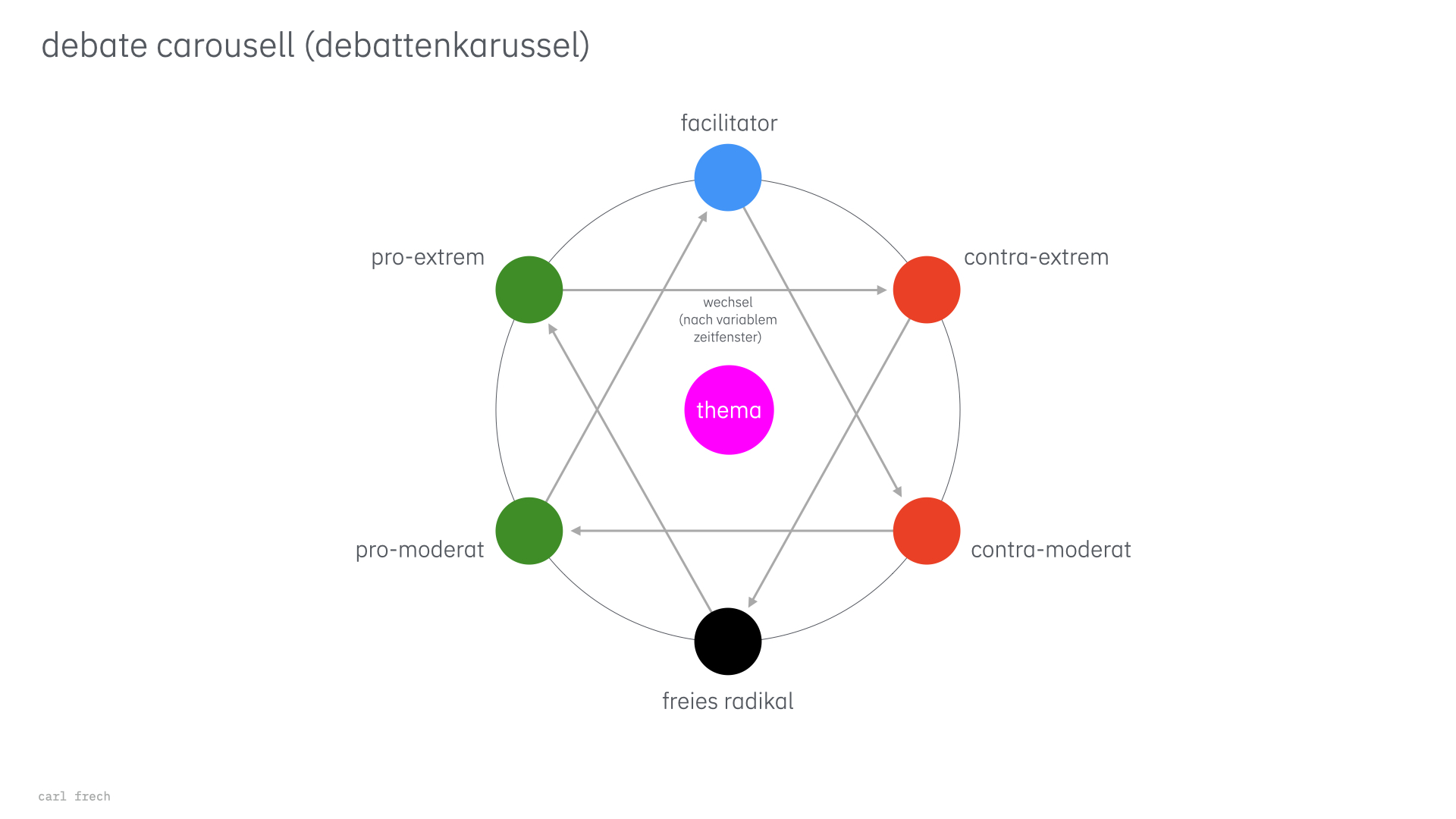

Um alle Plätze auf dem Karrusell besetzen zu können muss es mindestens sechs Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer geben.

Die grundlegende Idee ist, dass entweder zu einem bestehenden Thema oder zu einem Thema, auf das sich die Gruppe einigt, die Personen Rollen zugewiesen bekommen (Akteure).

Jede Rolle steht für eine bestimmte Position unterschiedlicher Intensität zum Thema. Innerhalb eines festen Zeitfenster tauschen sich alle Personen auf ihren jeweiligen Positionen aus.

Nach diesem Zeitfenster wechseln die Personen ihre Position im Kreis und damit auch ihre Position zum Thema.

Beispiel für einen möglichen Ablauf:

Den einzelnen Personen wird eine der folgenden Positionen nach einem Zufallsprinzip zugewiesen:

PRO-EXTREM: Die Person vertritt eine relativ radikale, eine klare und eindeutige PRO-Position. Diese Haltung soll durchaus starr und unverbrüchlich in der Gruppe eingebracht werden. Es geht hier auch darum, die anderen in der Debatte mit robusten Argumenten herauszufordern.

PRO-MODERAT: Die Person vertritt eine in der Tendenz klare Position, diese jedoch abgeschwächt und mit einer gewissen Offenheit für Gegenargumente. Die Eindeutigkeit der Grundhaltung zum Thema wird aber nicht verlassen, es werden lediglich moderatere bzw. konstruktivere Meinungen vertreten.

FACILITATOR: Die Person nimmt an der Debatte mit dem Versuch teil, Themen und Postionen zu vernetzen und ggfs. Gemeinsamkeiten verhandelbar zu machen. Die eigenen Haltung spielt nur indirekt eine Rolle. Es geht um den bestmöglichen Ausgleich und die Synthese aller Positionen.

CONTRA-MODERAT: Die Person (Gegenposition zu PRO-MODERAT) vertritt eine in der Tendenz klare Position, diese jedoch abgeschwächt und mit einer gewissen Offenheit für Gegenargumente.

Die Eindeutigkeit der Grundhaltung zum Thema wird aber nicht verlassen, es werden lediglich moderatere bzw. konstruktivere Meinungen vertreten.

CONTRA-EXTREM: Die Person (Gegenposition zu PRO-EXTREM) vertritt eine relativ radikale, eine klare und eindeutige CONTRA-Position. Diese Haltung soll durchaus starr und unverbrüchlich in der Gruppe eingebracht werden. Es geht hier auch darum, die anderen in der Debatte mit robusten Argumenten herauszufordern.

FREIES RADIKAL (konstruktive Provokation): Die Person wechselt, je nach dem Stand der Debatte, die argumentativen Seiten, damit die vorgetragene Meinung bzw. Haltung und befeuert damit das Gespräch. Es geht dabei auch um eine konstruktive Form der Provokation mit dem Ziel, den thematischen Austausch spannend zu gestalten.

Bei einem grösseren Personenkreis kann die Funktion der DOKUMENTATION integriert werden. Dabei ist es die Aufgabe dieses erweiterten Personenkreises, alle relevanten Argumente der Diskutant:innen zu sammeln um diese nachfolgend als Reflexion zur Debatte allen zur Verfügung zu stellen.

Idealerweise sind diese Einzelaspekte aus der Debatte einer Position im Kreis des Diskurses abgelegt bzw. zuordenbar.

Der Name Debattenkarrusell erhält nun seinen Sinn, indem die Debatte in frei festlegbare Zeitfenster unterteilt wird. Idealerweise nicht kürzer als drei Minuten und nicht länger als 15 Minuten.

Nach diesen Zeitfenstern wird der Austausch gestoppt und die Teilnehmer:innen wechseln im Uhrzeigersinn zwei Positionen weiter (PRO-EXTREM > CONTRA-EXTREM, FACILITATOR > CONTRA-MODERAT, CONTRA-EXTREM > FREIES RADIKAL, CONTRA-MODERAT > PRO-MODERAT, FREIES RADIKAL > PRO-EXTREM, PRO-MODERAT > FACILITATOR).

Nun wird die Debatte mit identischen Zeitfenster jedoch neuen Personen auf neuen Positionen weitergeführt. Diesen Durchgang sollte man noch einmal fortsetzen, damit alle Personen tatsächlich herausgefordert werden, eine komplett neue Rolle (Position) vertreten zu müssen.

Mehr als fünf Zeitfenster wären jedoch vermutlich zu ermüdend.

Idealerweise nutzt man ein weiteres Zeitfenster nach einer Session zur gemeinsamen Reflexion der in diesem Debattenkarrusell gemachten Erfahrungen als offenen Austausch.

Zurück nach oben.

Speed Debate

Die Methode Speed Debate hat das Ziel, innerhalb einer charakteristischen Haltung bzw. Position und unterschiedlicher Themen in mehreren der dafür zur Verfügung stehenden Zeitfenster immer weiter zu kürzen, um damit die Konzentration und Fokussierung zu stärken.

In Debatten, wie in jedem kommunikativen Austausch, ist die Zeit immer begrenzt. Oft fallen einem die besten Argumente erst nach der Auseinandersetzung mit anderen ein. Eine bewusste Priorisierung bzw. Klärung der Relevanz einzelner Argumente während einer Debatte ist eine Herausforderung, die oft nur mit einer gewissen Erfahrung und der zwischenzeitlichen Platzierung vorab erprobter Aussagen funktioniert.

Mit der Methode Speed Debate soll die Kompetenz gestärkt werden, im Gespräch bzw. dem fokussierten Austausch in definierten Zeitfenstern die eigene Position bzw. die Position in einer gewählten oder zugewiesenen Rolle prägnant und mit der Aufmerksamkeit für die Priorität einer einzelnen Aussage, aber auch in Bezug auf die Dramaturgie des Zusammenspiels mehrerer Aussagen im Blick zu behalten.

Beispiel für einen möglichen Ablauf (hier mit zugewiesenen Rollen):

Tetris Debate

Venn Debate

Focus Debate

Canvas Debate

Open Space

Fish Bowl

Eine Debatte ist vielleicht das älteste Format, wie sich menschliche Kultur entwickelt hat. Möglicherweise würde sich Vorläufer finden, die noch ohne Sprache den Austausch zwischen frühen Menschen möglich machten.

Kommunikation ist bedingungslos und unmittelbar. Weder eine bestimmte Situation ist erforderlich noch eine bestimmte Form des Austausches.

Die einzige Regel lautet: Erreichbarkeit. Menschen müssen sich im Zusammenspiel ihrer Sinne und damit den Möglichkeiten ihrer Wahrnehmung gegenseitig erreichen können. Auf welchem Wege auch immer. Das Ergebnis dieser Erreichbarkeit ist Veränderung.

Auf beiden Seiten.

Eigentlich ganz einfach.

Wenn es nicht oft genug kompliziert wäre.

© Carl Frech, 2025

Die Nutzung dieses Textes ist wie folgt möglich:

01 Bei Textauszügen in Ausschnitten, zum Beispiel als Zitate (unter einem Zitat verstehe ich einen Satz oder ein, maximal zwei Abschnitte), bitte immer als Quelle meinen Namen nennen. Dafür ist keine Anfrage bei mir notwendig.

02 Wenn ein Text komplett und ohne jede Form einer kommerziellen Nutzung verwendet wird, bitte immer bei mir per Mail anfragen. In der Regel antworte ich innerhalb von maximal 48 Stunden.

03 Wenn ein Text in Ausschnitten oder komplett für eine kommerzielle Nutzung verwendet werden soll, bitte in jedem Fall mit mir Kontakt (per Mail) aufnehmen. Ob in diesem Fall ein Honorar bezahlt werden muss, kann dann besprochen und geklärt werden.

Ich setze in jedem Fall auf Eure / Ihre Aufrichtigkeit.