Man könnte einfach sagen: Das Leben ist nur Try and Error. Aber so einfach ist es nicht. Es ist einfacher.

Man könnte die Heuristik schlicht damit beschreiben, das Menschen in jeder Lebenslage nicht alles wissen können und trotzdem Entscheidungen und damit Spekulationen für ihr (Über-) Leben entwickeln müssen.

Ein einfaches Beispiel: Wenn ich einen Raum betrete, dann gehe ich sicher davon aus, dass der Boden mich trägt.

Betrete ich einen Raum, und der Boden unter mir knackt, dann spekuliere ich über das Material (vermutlich Holz) und schlussfolgere, dass Holz eben ab und zu knackt.

Betrete ich einen Raum und der Boden unter mir bricht teilweise ein, sodass ich fast stürze, dann erhält dieser Boden konkret eine andere Referenz, das bedeutet, das System Boden kann für mich gefährlich werden. Ich werde es aber vermutlich nur mit diesem speziellen Boden in Verbindung bringen und würde mich beim Betreten eines anderen Raumes vermutlich beim ersten Mal daran erinnern. In den weiteren Situationen aber immer weniger, bis ich dieses Erlebnis nahezu vergessen hätte.

Wenn ich einen zweiten Raum betrete und ich mache dort die gleiche Erfahrung und auch bei den weiteren Räumen entgehe ich nur knapp einer Verletzung, dann entwickeln sich vermutlich zwei Handlungsabläufe:

Zum einen verfestigt sich meine Spekulation über die Sicherheit der Böden in meiner Umgebung, zum anderen werde ich mein aktives Verhalten mindestens darauf abstimmen und ggfs. Räume, in denen ich die gleiche Beschaffenheit der Böden so erwarte, vermeiden.

Wenn ich überall in meiner Umgebung die Erfahrung mache, dass alle Böden, die ich betrete, eine Gefahr darstellen, dann entwickelt sich zunehmend die feste Überzeugung, dass dies für alle Böden gilt, generell und unabhängig davon, ob ich mich selbst davon überzeugt habe.

Das ist nicht wirklich als Beispiel für Heuristik gemeint. Es soll lediglich ein Grundprinzip deutlich machen, wie Menschen ihre Erfahrungen für die eigene Existenz verwerten und daraus ihre (bewussten oder unbewussten) Entscheidungen ableiten.

Die Heuristik geht davon aus, dass man mit begrenztem Wissen und damit unvollständigen Informationen ausreichende Lösungen entwickeln kann.

Das führt allerdings, bevor wir hier etwas konkreter werden, zu davon abgeleiteten Fragen: Wird nicht jede Lösung vor dem Hintergrund begrenzter Informationen entwickelt? Und: Was ist überhaupt eine ausreichende Lösung?

Die erste Frage ist nicht ganz fair. Niemand würde bestreiten, schon mit dem Wissen um die Permanenz veränderter Erkenntnisse, dass eine finale Entscheidung zu einem bestimmten Ergebnis und damit auch die Entscheidung zu einer [machbaren] optimalen Lösung immer innerhalb der Grenzen zugänglicher Quellen basiert (also Informationen, Kompetenzen, Ressourcen u. a.).

Man könnte, positiv formuliert, die individuelle Kompetenz für die Einschätzung der Grenzen für eine Lösung auch als das wesentliche Merkmal für die Qualität derselben bezeichnen. In einer Art Formel ausgedrückt:

Die Qualität der Lösung zu einem Problem spiegelt die Kompetenz derer wider, welche die Begrenzungen für den Prozess zur Erreichung derselben korrekt einschätzen und planen.

Was bedeutet das für die Praxis? Jeder macht Pläne bzw. überlegt sich mehr oder weniger bewusst, wie er seine grossen, aber auch die kleinen Ziele des Alltags zu einer guten Lösung führt. Letztlich, auch wenn uns das nicht immer so richtig klar ist, geht es immer um die Ökonomie der Optionen. Wie gesagt, die kleinen Herausforderungen lösen wir in der Regel schlafwandlerisch. Hier hilft unsere Erfahrung möglichst auf dem idealen Weg unseren [All-] Tag zu gestalten: Auf dem Weg zum Bäcker gehe ich am besten noch kurz am Briefkasten vorbei, da dieser ja schon am Vormittag geleert wird und die Post morgen ankommen soll. Ich darf aber nicht den Schirm vergessen, da es heute Morgen doch ziemlich grau aussah, als ich beim Frühstück aus dem Fenster blickte und über meinen Tag nachgedacht habe.

Wenn wir jedoch ein konkretes Ziel im Sinne eines Projektes planen, dann müssen wir mit einer höheren Komplexität umgehen können. Um ein Ziel erreichbar zu gestalten, müssen wir uns über dieses Ziel, und damit meine ich den Kern dessen, was erreicht werden soll, idealerweise klar bewusst sein.

Wir brauchen daher eine Definition darüber, was erreicht werden soll. Vor allem müssen wir uns den Zeitraum vorstellen können, innerhalb dessen das Ergebnis realisierbar ist (wobei wir in der [professionellen] Realität dafür oft einen Termin haben, den wir nicht oder nur bedingt beeinflussen können).

Diese Einschränkung, ob freiwillig oder nicht, der verfügbaren Zeit, ist ein wichtiger Gradmesser, um das Potenzial und damit die Qualität des Ergebnisses planen zu können.

Normalerweise planen wir über die von uns vorstellbaren Phasen und damit dessen, was in diesen Etappen erledigt werden soll.

Dabei gibt es zwei wichtige Aspekte. Der erste ist die Frage nach dem, was innerhalb dieser Phase konkret gemacht werden muss – also ein Zwischenziel – um diesen Teil in der Folge als erledigt bezeichnen zu können.

Zum anderen muss man schon überblicken, wie diese Phase mit der darauf Aufbauenden bzw. der nächsten Folgenden verbunden werden kann.

Man kann das als Übergang bezeichnen. In der Industrie nennt man dies eher einen inkrementellen Prozess, vor allem in der Produktion von Industriegütern.

Ein bestimmter Status muss erreicht sein, bevor man den nächsten beginnen kann. Einfach darum, da sonst das Produkt seine Funktion nicht erfüllen würde. Das Ziel ist Optimierung, jedoch sequenziell und relativ geordnet.

Wenn man sich zum Beispiel die Produktion eines Autos vorstellt, dann muss man kein Experte sein, um wenigstens die grundlegenden Bedingungen der Abläufe zu verstehen, wie ein Auto gebaut werden sollte, damit es am Ende der Produktion funktioniert (seine Funktion erfüllt).

Sicher fällt auch die Vorstellung leicht, wie wichtig dabei die Planung der unterschiedlichen Zeiträume der Distanzen und damit die Zugänglichkeit zu dem, was man in einem Prozessschritt konkret benötigt, vor allem aber der Optimierung aller Abläufe dazwischen sein muss, damit das finale Ergebnis auch ökonomisch seine Ziele erreicht.

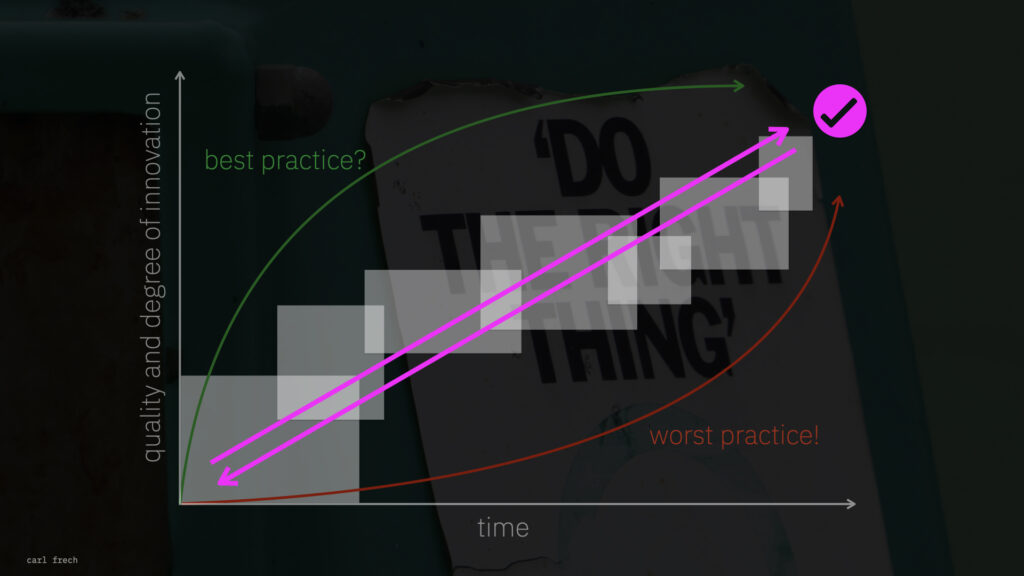

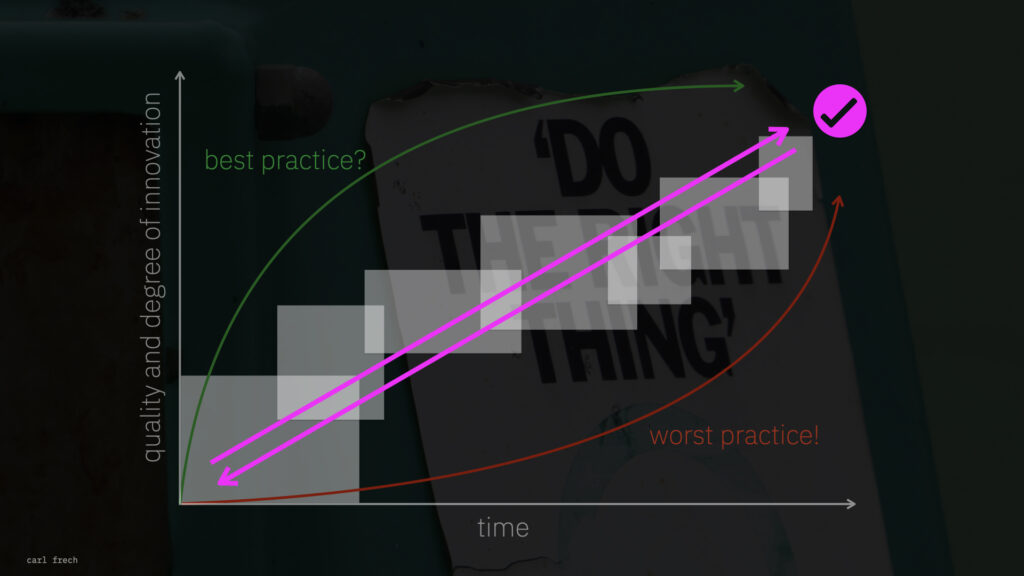

Ökonomie bedeutet im Kern vor allem Reproduzierbarkeit, also eine Art Hebelwirkung, die sich von einer solitären Lösung progressiv unterscheidet. Man könnte dieses Prinzip eines progressiven Prozesses auch so beschreiben:

Jede Kompetenz muss durch Wiederholung progressiv optimierbar und reziprok effizienter werden, um langfristig einen effektiven Wert zu erreichen und diesen in der Folge verteidigen zu können.

Das klingt etwas kompliziert, versucht aber, das Prinzip einer ökonomischen Hebelwirkung so kurz wie möglich zu erklären. Wir wollen nun aber wieder zurück zu dem Gedanken davor. Dabei ging es um die Bedeutung von Übergängen in komplexen Prozessen.

Wie gesagt, die Fragilität eines Übergangs wird oft unterschätzt, bzw. – was auch zu Problemen führen kann – der Übergang wird nicht bewusst organisiert, sondern die einzelnen Phasen verschmelzen und können in der Folge dann zu Irritationen führen, wenn man an einem Projekt nicht alleine arbeitet, sondern auf andere Mitwirkende angewiesen ist.

Wir wollen uns einfach einmal vorstellen, wir hätten einen Prozess in fünf Phasen bzw. Schritte unterteilt, die Zeiträume dafür geplant und relativ exakt definiert, was in den einzelnen Phasen erledigt werden soll.

Um diese Zwischenziele planen zu können, müssen wir die verfügbaren Optionen und Ressourcen kennen. Das sind zum Beispiel die Quellen zu Informationen, der Zugang zu Experten, die verfügbaren Werkzeuge (welcher Art auch immer), notwendige Materialien, Anforderungen an den Raum und nicht zuletzt die finanziellen Mittel, welche vorhanden sein müssen, um ein Ziel erreichen zu können.

Aber auch weichere Faktoren spielen eine grosse Rolle, wie zum Beispiel die eigene Kompetenz oder auch schlicht das Talent, das unbedingt nötig ist. Es geht weiter um die eigene Belastbarkeit (physiologisch und psychologisch) bzw. Einschränkungen jeder Art, die zu einem Hindernis werden könnten.

Nicht zu vergessen wirken Umfeldfaktoren positiv oder negativ, besonders im Zusammenspiel der jeweiligen sozialen Situation, die zu einer gemeinsamen Belastung führen und dann eine Auswirkung auf das Projekt entwickeln können.

Man könnte diese Liste sicher noch erweitern. Es ist mir vor allem wichtig, einige der Faktoren zu benennen, die relevant für eine Projektplanung sein können. Es werden, warum auch immer, oft die nicht rational eindeutigen, damit meine ich die weichen Faktoren zu wenig für eine erfolgreiche Planung berücksichtigt (wir dürfen nicht vergessen, wir sprechen von Projektplanung, die ja ausschliesslich in der Zukunft wirksam werden kann).

Der zentrale Wert jeder Projektplanung zu einer Lösung ist die Möglichkeit, die in die Zukunft gerichtete Perspektive der in Zeitkontingente definierten Phasen zurück in die Gegenwart zu spiegeln. Die Logik dieses Umkehrschlusses kann man einfach so beschreiben: Wenn ich einen guten Plan gemacht habe, was ich am Ende erreicht haben will, dann kann ich heute, also in der Gegenwart in Ruhe beginnen, da ich weiss, was ich zu tun habe. Das gilt natürlich auch bei ganz alltäglichen Themen wie der Zubereitung eines Abendessens für gute Freunde, die zum Wochenende erwartet werden, oder einem Plan zur Vorbereitung einer längeren Reise. Die Prinzipien sind im Kleinen wie im Grossen vergleichbar, da sich die Muster dessen, was zu tun ist, systemisch ähneln.

Was hat man in diesen alltäglichen Situationen getan? Man hat sich das vorgenommen, von dem man glaubt, es mit der eigenen Kompetenz auch schaffen zu können. Man hat das eigene Vorhaben gedanklich in verschiedene Aufgabenpakete gegliedert. Für diese hat man überlegt, wie viel Zeit für das eine und das andere nötig ist. Schliesslich hat man all das besorgt oder zurechtgelegt, was man für das Vorhaben braucht. Gegebenenfalls fiel einem bei all diesen Vorbereitungen auf, dass eine bestimmte eigene Kompetenz fehlt und dafür die Unterstützung einer anderen Person nötig ist. Vielleicht musste man auch etwas ausleihen, da ein Kauf nicht lohnt oder die Zeit dafür zu knapp wäre.

Wenn wir uns nun ein professionelles Projekt innerhalb eines Teams vorstellen, dann spielen die weiter oben genannte Faktoren für eine belastbare Planung natürlich eine grössere Rolle. Vor allem jene Argumente, die darüber Klarheit verschaffen, ob man im Zusammenspiel bestimmter Phasen über- oder unterfordert ist. Anders ausgedrückt geht es darum, ob man zu einem bestimmen Zeitpunkt auf dem Weg zu einer Lösung tatsächlich alles bedacht hat und damit das Zwischenziel erreicht werden kann. Es kann schliesslich auch sein, dass der Zugang zu einer nötigen Quelle nicht möglich ist, ein bestimmtes Material nicht verfügbar, nötige finanzielle Mittel fehlen oder auch die oben genannten weichen Faktoren einer Erfüllung des Vorhabens zu diesem Zeitpunkt im Wege stehen.

In dem Fall veränderte sich letztlich die optimale Nutzung des Potenzials entweder nach oben oder nach unten. Beides stört einen optimalen Projektverlauf.

Wenn man sich dahingehend verschätzt hat, dass das Projekt nicht linear entlang der Planung verläuft, sondern die Kurve degressiv verläuft, also nach unten zieht, dann hat man ein oder gleich mehrere Probleme.

Es kann sein, dass eine bestimmte Falscheinschätzung soviel Zeit verschlingt, dass diese Phase nicht in der Qualität abgeschlossen werden kann, wie es der Zeitplan vorsah. Darüber hinaus hat dies aber vermutlich auch Implikationen für jene Phasen, welche im Anschluss daran geplant waren. Selbst wenn dafür nötige Kompetenzen, Ressourcen und Mittel im Prinzip vorliegen, waren diese ggfs. nur für diesen Zeitraum geplant und können bei einer Verschiebung nicht mehr geleistet werden.

Dieser Dominoeffekt ist vielfach der Grund massiver Probleme innerhalb von Projekten und dies einfach deshalb, da man die systemische Wechselwirkung der einzelnen Phasen in ihrer Potenz unterschätzt. Im Ergebnis ist dann die Qualität der finalen Lösung bzw. generell das Ziel nicht in der geplanten Zeit erreichbar.

Im anderen Fall hat man allerdings auch ein Problem, wenn auch eines, das auf den ersten Blick luxuriöser erscheint.

Denn es kann natürlich sein, zu kritisch bzw. zu vorsichtig geplant zu haben. In diesem Fall passiert dann Folgendes: Man hätte zügiger ein Zwischenziel erreicht bzw. mehr innerhalb einer einzelnen Projektphase erreichen können. In der Folge kann dies ähnlich ungünstig sein wie im ersten Fall. Wenn eine Zwischenphase früher abgeschlossen wird, dann entstehen Zeitkontingente, die besser nutzbar gewesen wären. Gleichzeitig bedeutet ein schneller erreichtes Zwischenziel nicht zwingend, dass die darauf folgende Phase beginnen kann, einfach darum, da auch hier wiederum begrenzende Faktoren dies verbieten, da für einen speziellen Zeitraum geplant wurde oder auch nur dann die Ressourcen zur Verfügung stehen.

In der Konsequenz hat man seine Potenziale nicht ideal genutzt. Man könnte es auch so ausdrücken, dass man sehr viel mehr hätte erreichen können und durch diese Fehlplanung nur die geplante Qualität der angestrebten Lösung erreicht hat.

Wobei noch einmal betont werden soll, es kann im ungünstigsten Fall auch sein, dass, obwohl man schneller und kompetenter gewesen wäre, das avisierte Ziel nicht erreicht wurde, da wichtige Faktoren, von denen der erfolgreiche Projektabschluss abhing, für einen reibungslosen Prozess nicht mehr möglich waren. Das ist dann besonders ärgerlich.

Das alles klingt sicher, wenn man es so schreibt und aufmerksam liesst, einigermaßen klar, und man meint, es könne doch nicht so schwer sein, solche Probleme zu vermeiden.

Das ist aber nicht so und ich betone noch einmal, es sind vielfach nicht die faktischen Daten einer Planung, die das Ergebnis negativ beeinflussen, sondern vor allem die an mehreren Stellen genannten weichen Faktoren. In dem Fall fehlt die Kompetenz für den richtigen Überblick, der Mut zu einer herausfordernden Planung oder die Berücksichtigung der sozialen Einflussfaktoren, denen einzelne Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Projektes ausgesetzt sind.

An dieser Stelle lassen sich auch historische Ansätze nennen, die schon im vierten Jahrhundert eine ähnliche Logik vertraten. Der griechische Mathematiker Pappos von Alexandria hat seine Methode wie folgt beschrieben:

1. Betrachte das Problem als gelöst.

2. Suche den Lösungsweg durch Rückwertsschreiten (Analyse; engl. working backwards).

3. Beweise durch Vorwärtsschreiten (Synthese; engl. working forwards), dass dieser Weg zur Lösung führt.

Pappos von Alexandria war mit dieser Feststellung zum einen seiner Zeit sicher weit voraus, zum anderen formulierte er damit einen generellen Grundsatz von Leben überhaupt.

Die Entwicklung einer lebendigen Spezies ist immer davon abhängig, dass sie in der Lage ist, die Folge ihres Tuns in einem gewissen Umfang einschätzen zu können.

Damit meine ich: Jedes Tun hat immer eine Konsequenz. Es gibt einen kausalen Zusammenhang [2] zwischen dem, was man eben gemacht hat, zu dem, was darauf hin folgt. Damit sind natürlich auch physikalische Bedingungen gemeint.

Wenn ich beim Besteigen eines Berges an einer Stelle auf einen losen Stein getreten bin, dann hat das möglicherweise die Konsequenz eines Absturzes.

Es geht aber auch um strukturelle Bedingungen. Abhängigkeiten, die eben nur in der inkrementellen Logik zum nächsten Schritt und damit zur nächsten Phase führen können.

Wenn ich ein Haus baue, dann brauche ich zwingend die strukturelle Statik des ersten Stockwerkes, um aus dem zweiten Stock in die Ferne zu blicken.

Es liegt also immer auch an meiner Kompetenz, meinen Fähigkeiten, Potenziale und Ressourcen klar einschätzen und einsetzen zu können.

Baruch de Spinoza, 1632 – 1677, ein niederländischer Philosoph, formulierte dies in seinen Axiomen wie folgt:

Una substantia non potest produci ab alia sbstantia, was übersetzt eine Substanz kann nicht von einer anderen Substanz hervorgebracht werden, bedeutet.

Damit meint er in der Übertragung auf unser Thema, dass es eine kausale Abhängigkeit zwischen der Existenz des Verursachers bzw. der verursachenden Phase und dem darauf folgenden nächsten Schritt geben muss, da nichts lebendiges (Substanz) komplett unabhängig existieren kann.

Wir gehen noch einmal zurück zu den Fragen, welche Faktoren die Entwicklung eines Vorhabens bzw. eines Projektes darüber hinaus beeinflussen könnten. Wobei der Begriff Projekt den Kern der hier formulierten Gedanken eigentlich schon idealtypisch in sich trägt. Schliesslich geht es um eine Projektion dessen, was man im Verlauf erreichen möchte.

Es kann daher auch sein, man hat die Aufgabe einer sequenziellen Führung und die damit verbundenen Anforderungen an die weiter oben beschriebenen Übergänge zwischen den einzelnen Projektphasen unterschätzt. Was meine ich mit einer sequenziellen Führung?

Projekte, die sich auf die Logik einer strengen Hierarchie verlassen und Führung damit auf eine Person fixieren, sind ab einer gewissen Komplexität immer der Gefahr ausgesetzt, dass man Qualität verliert. Einfach darum, da nicht jede und jeder die umfassende Kompetenz für alle Projektphasen haben kann.

Ich habe hier schon öfter auf die agile Struktur einer Heterarchie (siehe dazu auch den Text zu Marvin Minsky) verwiesen, deren Führungsstruktur letztlich immer dem Ziel und damit der besten Lösung in einem Projekt untergeordnet ist.

Es verbindet die Potenziale einer Hierarchie mit der Gleichrangigkeit aller beteiligten Personen und nutzt damit das Potenzial immer so, dass ein Ziel optimal erreicht wird.

Es ist kein Zufall, dass dieses Prinzip aus der Softwareentwicklung kommt, schliesslich basiert die Qualität jedes Algorithmus auf einem heterarchischen Ansatz. Man könnte dies auch als die abstrakte, rein technische Perspektive bezeichnen. Allerdings ist es sicher nicht falsch, wenn das Prinzip der Optimierung und damit der maximal besten Ausnutzung der gegebenen Optionen und Ressourcen auch mit einem Naturgesetz vergleichbar ist. Schliesslich versucht jeder durch die Luft fliegende Samen einer Pflanze, der auf einen Untergrund trifft, diesen so optimal wie möglich für sein Wachstum zum Einsatz zu bringen.

Aber zurück zu dem Gedanken davor.

Aus einer aus grösserer Distanz bzw. einer anderen Perspektive kann es sein, man hat Faktoren unterschätzt bzw. übersehen, die überhaupt nicht mit dem eigenen Projekt in einem Zusammenhang waren, welche aber in der Folge doch auf die Durchführung eine negative Wirkung hatten.

An diesem Punkt erreichen wir eine zentrale Position, deren Bedeutung ich immer wieder herausstellen will. Wir müssen in der Lage sein, die systemischen Zusammenhänge immer auch in grösseren Kontexten zu verstehen. Es geht dabei um das grössere Umfeld, um jene Faktoren, die zwar nicht direkt, sondern eben nur indirekt wirken, aber damit trotzdem mitunter eine bedeutsame Wirksamkeit entfalten können.

Man muss verstehen, wie sich das jeweilige Umfeld entwickelt, was ausserhalb der Planung des eigenen Vorhabens beachtet werden muss, um den Erfolg des Zieles (das Angebot) richtig einzuschätzen.

Wenn wir dies sehr praktisch betrachten, dann leiden viele Produkte und Dienstleistungen, die ihren Erfolg final durch die Akzeptanz in einem Markt beweisen müssen (und das sind immer Menschen und ihre Bereitschaft zur Veränderung) daran, dass die Komplexität der Umfeldfaktoren zu wenig erkannt und berücksichtigt wurde.

Dies sind nicht nur andere Produkte und Dienstleistungen, welche eine gewünschte Akzeptanz beeinflussen, es sind auch politische, kulturelle, soziale, aber auch ideologische Implikationen, die Menschen verändern und damit auch deren Bereitschaft, sich mit einem Angebot zu beschäftigen.

Dieser Gedanke wird an anderen Stellen weiter vertieft. Vor allem, wenn wir uns mit Markteintrittsfaktoren oder auch dem Thema [Kunstbegriff] Proportage beschäftigen.

Jetzt aber zurück zu den weiter oben gestellten zwei Fragen innerhalb des Themas Heuristik.

Die erste war, ob nicht jede Lösung vor dem Hintergrund begrenzter Informationen entwickelt wird?

Bei der zweiten Frage wird es schon komplizierter. Der Anspruch nach einer ausreichenden Lösung hängt sicher zum einen an der ausführlichen Beschreibung dessen, was als Ziel ausgewiesen war. Zum anderen basiert die ausreichende Lösung auf der Komplexität der Aufgabe, wie auch der jeweiligen Situation, in der eine Lösung zum Einsatz kommen soll.

Aber auch die kulturelle Disposition derer, die mit dieser Lösung umgehen sollen, spielt eine Rolle und nicht zuletzt die Attraktivität der Lösung selbst und die schlichte Frage: Mögen Menschen das Angebot, vor allem jener Personenkreis, der damit erreicht und dadurch einen konkreten Nutzen erhalten soll?

Es ist schon klar, dass ich damit eine auf Fakten basierte bzw. belegbare und berechenbare Einordnung des Themenkomplexes Heuristik, und das ist die Überschrift, ein wenig umschiffe. Aber weist nicht die Herleitung des Begriffs selbst in diese Richtung. Heuristik kommt vom altgriechischen heurisko und bedeutet, ich finde, bzw. von heuriskein, was so viel wie auffinden und entdecken bedeutet.

Nun ist das Finden ein nur in einem gewissen Spektrum kontrollierbarer Prozess. Wenn ich etwas suche, dann ist es klar, dass ich dies nur an Orten tue, von denen ich vermute, dort auch das Gesuchte finden zu können. Wie mache ich das?

Menschen sind im Zusammenspiel ihrer evolutionären Prägung vor allem Verwerter von Mustern, man könnte das Konglomerat aller Muster, die ein Mensch im Verlauf seines Lebens erfährt, auch als Gewohnheit bezeichnen. Ein Konglomerat steht (lat. für conglomerare) für den Begriff zusammenballen. Spannend ist die dabei Frage, was sich da zusammenballt?

Wenn man den Blick auf einen kleineren Bereich lenkt, zum Beispiel auf die Wirkung von Gravitation im Gebirge, die dazu führt, dass sich Gestein löst und sich weiter unten als Geröll sammelt, sich dadurch das gelöste Material immer weiter verfeinert, dann könnte man dies auch als einen Prozess der Auflösung bzw. der Resolution bezeichnen, es sammelt sich viel des Gleichen oder mindestens des Vergleichbaren.

Gleichzeitig nehmen die herabfallenden Steine aber auch vieles mit, was keine Steine sind, sich aber durch das fallende Geröll gelöst hat und mit ins Tal genommen wird. Alles, was der Wirkung eines fallenden Steines nicht widerstehen kann, wird mitgerissen, vermengt sich mit allem anderen und findet sich an gleicher Stelle weiter unten, sobald sich die Kraft abschwächt und langsam zum Erliegen kommt. Damit entsteht ein Gemisch, da es Unterschiedliches vermengt, einfach darum, weil die gemeinsame Nähe der wirksamen Kräfte dies ermöglicht haben.

Nun könnte man vermuten, dies alles ist einfach Zufall. Der kleine Busch wuchs eben zufällig genau an der Stelle, an der sich eine Lawine in Richtung des Tals bewegte.

Das ist eine komplexe Frage, die man sowohl naturwissenschaftlich, vielleicht auch philosophisch, sozial, kulturell oder auch ideologisch beantworten könnte.

Die Natur ist ein idealtypisches Beispiel für das Prinzip der Heuristik. Sie nutzt möglichst effektiv die erreichbaren und damit unvollständigen Umfeldfaktoren, egal welcher Grössenordnung, und verwertet diese anschliessend zu einem sinnvollen Ergebnis, auf welcher sie wiederum in der Folge aufbauen kann. Man könnte dies auch als eine Art Try and Error bezeichnen, allerdings würde dies die Evolution terminologisch sicher ein wenig abwerten, da der Erfolg der vergangenen 4,5 Milliarden Jahre durchaus für die Natur spricht.

Die Natur hat dabei einen immensen Vorteil. Sie hat für diesen Prozess die [spekulativ] Unendlichkeit der Zeit zur Verfügung.

Und genau an der Stelle werden die Interpretationen des vorab beschriebenen Vorgangs in der Natur durch uns Menschen deutlich kritischer bzw. abhängiger von unserer eigenen Existenz.

Menschen haben nicht unendlich viel Zeit, für was auch immer. So gesehen fällt es uns zum Beispiel schwer, einen Verkehrsunfall, bei dem wir so schwer verletzt wurden, dass wir uns für Wochen im Krankenhaus wiederfinden, irgendeinen Wert beizumessen. Aber was unterscheidet diesen Vorgang von dem Busch, der sich kurz danach zerrissen am Fuss eines Tales wiederfand?

Möglicherweise führt uns die Frage nach einem Wert auch in eine falsche oder besser, in eine nur gering verwertbare Richtung. Wenn wir nach einem Wert fragen, dann verbinden wir damit normalerweise einen direkten Ertrag, idealerweise in unserer Gegenwart, sicher aber in einer nicht zu lange vor uns liegenden Zukunft. Wir meinen damit einen Ertrag, der eine eindeutige Quelle, einen konkreten Grund hatte. Aber ist das immer so?

Wenn wir uns zum Beispiel einen Billardtisch vorstellen, dann ist es das Ziel, eine Kugel durch das Anstossen mit einer anderen Kugel in eines der sechs Löcher des Tisches in Bewegung zu setzen. Es ist sicher schon eine gute Leistung, wenn dies auf einer direkten Linie gelingt. Es wird schon ein wenig beeindruckender, wenn die erste Kugel dazu eine Bande auf dem Tisch nutzt, um zum Beispiel eine Kugel, die ungünstig für einen direkten Stoss liegt, zu umgehen. Deutlich ambitionierter ist ein Stoss, der eine andere Kugel in Bewegung setzt, die wiederum eine Bande des Tisches berührt, bevor sie jene Kugel trifft, die ins Loch rollen soll. Es wird leicht klar, was ich damit meine. Wenn wir uns tausende solcher Kugelberührungen und tausende Kontakte mit einer Bande vorstellen, bevor die avisierte Kugel schliesslich ins Loch rollt, dann übersteigt das schon sehr bald unsere Vorstellung. Allerdings hat die Natur genau diese Zeit und auch die Energie eines Stosses, um letztlich ein Ziel zu erreichen. Wenn wir hier menschliche Kriterien bemühen, dann kippt das Bild sehr schnell, da es für unsere Wahrnehmung, für unsere Lebensrealität keinen Sinn macht.

Beim Beispiel der Natur ergibt sich allerdings ein grösserer Sinn, eine Art Plan, der dazu führt, dass die Natur langfristig immer zu einem selbsterhaltenden Zustand findet bzw. finden muss da in der Unendlichkeit der Zeit ein Zustand, welcher nicht das Ziel der Selbsterhaltung erfüllt, kaum vorstellbar ist. Warum?

Letztlich würden wir dann gezwungen, uns einen Zustand vorzustellen, der ohne Zeit auskommen würde. Und diese Vorstellung werden wir kaum leisten können?

Aus dem Grund ist es vermutlich besser, wenn man nicht von einem Wert spricht (im Sinn einer direkten Verwertbarkeit), sondern von Potenzial, das in einem bestimmten Vorgang verborgen liegt. Und dieses Potenzial offenbart sich eben nicht immer so deutlich, so klar und unmittelbar.

Bei dem Beispiel eines unvorhergesehenen Unfalls, der uns in ein Krankenhaus zwingt, betrifft es uns selbst. Hier wird die Frage nach einem sinnvollen Potenzial deutlich komplizierter, da sie unsere Akzeptanz von Kontrollverlust zur Voraussetzung haben müsste. Einfach darum, da wir kaum die Ansicht vertreten würden, wir hätten den unvorhergesehenen Unfall selbst und bewusst herbeigeführt. Daher führt die Tatsache, wir könnten nicht alles in unserem Leben kontrollieren, leicht zu einem Gefühl, das die Natur vermutlich nicht kennt: Angst.

Die Ausgangsfrage in diesem Teil der Gedanken zum Thema Heuristik ist jene, wie Menschen suchen und schliesslich finden sowie dem übergeordneten Ziel, damit eine ausreichenden Lösung zu erzielen.

Ein schwer erklärbares Phänomen des Menschen und damit auch in Relation zur Natur generell, zu der der Mensch schliesslich gehört, ist die Intuition. Was aber ist Intuition? Vermutlich kann man generell sagen, es geht dabei immer darum, einen bestimmten Prozess bzw. einer Absicht soweit Sicherheit zu verleihen, dass der nächste Schritt gegangen werden kann.

Intuition definiert die Qualität ihres Beitrags zu einer Lösung durch die Nichtdefinierbarkeit ihres Weges, welcher dazu führte.

Sonst wäre es keine Intuition.

Schon René Descartes,1596 – 1650, hat sich in seinen frühen Schriften auf die Bedeutung menschlicher Intuition als einen Akt der Versicherung berufen, dass es nur so sein könne und damit wahr sein müsse. Das Beispiel einer einfachen Aussage wie ein Dreieck hat drei Seiten wird, sobald die Ziffer Drei und damit Grundlegendes über Zahlen bekannt ist, als wahr akzeptiert. Dabei geht es Descartes um die augenblickliche Erfassung einer Sache, also einen Prozess, der von einem Menschen nicht kognitiv erfasst und verarbeitet werden muss, sondern der eben in diesem Augenblick erfasst und im Ganzen erkannt wird.

Nun ist jedoch das Beispiel von René Descartes trotzdem eines, das sich der Kritik aussetzen muss, auch dafür wären grundsätzliche Fähigkeiten vorauszusetzen. Vor allem die Fähigkeit zur Sprache und deren Interpretation, aber auch die Fähigkeit der kognitiven Abstraktion, die aus dem Sprachverständnis hervorgehen muss. Und dieser Prozess ist sicher eine Leistung, die ohne methodisches Lernen nicht denkbar wäre.

Wenn wir uns jedoch der experimentellen Vorstellung hingeben, ein Mensch würde in einem Alter geboren werden, in dem er schon über die motorischen Fähigkeiten seines Körpers vollumfänglich verfügt und sich dieser Mensch unmittelbar im Moment nach seiner Geburt am Hang eines steilen Berges wiederfindet, dann darf erwartet werden, dass er nicht abstürzt. Ohne jede Nutzung einer kognitiven, bewussten Verwertung der Situation würde dieser Mensch (natürlich alles spekulativ) vermutlich mit seinem Körper im Bruchteil einer Sekunde die richtige intuitive Entscheidung treffen, die seine Existenz sichert.

Kann man daher die Frage, wie Menschen etwas finden, nicht vergleichbar beantworten? Vermutlich geht es dabei doch gar nicht um einen klaren Fokus, sondern bei dem Ziel um eine ausreichende Lösung, eher um eine ausreichende Diffusion der Wahrnehmung und der damit verbundenen Perspektive, die einem Menschen die situative Kompetenz verleiht, etwas im Dickicht der Möglichkeiten zu finden. Ohne exakt zu wissen, wie das passiert.

Man könnte hier natürlich wieder über den Zufall streiten. Man könnte sicher auch metaphysische Ebenen bemühen. Das will ich an dieser Stelle nicht. Mir geht es um eine Form diffuser Konzentration, in der Menschen im Zusammenspiel der individuellen Erfahrungsmuster etwas bzw. das Gewünschte finden und schliesslich nutzen können.

Es ist ja häufig erstaunlich, wie zielsicher Menschen bzw. Lebewesen jeder Art in der Lage sind, die Komplexität ihrer Umwelt zu dechiffrieren. Es bleibt die Frage, wie das funktioniert? Die Frage ist möglicherweise besser formuliert, wenn man nicht an eine Funktion im Wortsinn einer konkreten Tätigkeit, also dem Ziel, eine Aufgabe zu erfüllen, spricht. Auch die Perspektive des Begriffes auf eine Organisation, welche den Funktionsbegriff vor allem zur Abgrenzung unterschiedlicher Bereiche nutzt, bietet hier vermutlich nicht die richtige Basis für das notwendige Verständnis.

Ich würde die Intuition eher als die grundlegende Kraft der Kreativität beschreiben, die, sobald man sie kognitiv zu fassen versucht, sich der Fixierung sofort wieder entzieht.

Somit ist das Finden (da wir immer noch über die ausreichende Lösung innerhalb der Heuristik sprechen) vor allem eine Art der sublimen und introspektiven Filterung dessen, was es zu finden geben könnte. Ohne zu wissen, wo man es genau findet.

Wenn wir dies mit dem vorangegangenen Beispiel eines Menschen, der sich mit kompletten motorischen Fähigkeiten nach seiner Geburt auf einem steilen Hang eines Berges wiederfindet, vergleichen, dann werden vermutlich die intuitiven Grundanlagen ausreichen, dass dieser Mensch nicht abstürzt. Das bedeutet aber nicht, diese Person wäre im Bergsteigen virtuos.

Anders ausgedrückt ist die Intuition sicher nur im Wechselspiel der kognitiven, also der bewussten Wahrnehmung bzw. den damit verbunden Lernprozessen und der damit synchronisierten Parallelität intuitiver Kompetenz zu verstehen.

Das eine scheint vom anderen abhängig zu sein, die Qualität der Lösung (dem, was man gefunden hat) nur mit einem konstruktiven Miteinander zu erreichen sein.

Louis Pasteur, 1822 – 1895, ein französischer Chemiker, Physiker, Biochemiker und Mitbegründer der Mikrobiologie, hat dies mit dem treffenden Satz im Zusammenhang der Intuition formuliert:

Der Zufall trifft nur auf einen vorbereiteten Geist.

Louis Pasteur

Die Qualität eines heuristischen Prozesses basiert auf einem Netzwerk des Gelernten und damit einer Kompetenz, welche durch die damit verbundene innere Sicherheit die Freiheit für den intuitiven Zufall ermöglicht.

Wer doch lieber auf Papier lesen möchte, findet hier das PDF.

© Carl Frech, 2020

Die Nutzung dieses Textes ist wie folgt möglich:

01 Bei Textauszügen in Ausschnitten, zum Beispiel als Zitate (unter einem Zitat verstehe ich einen Satz oder ein, maximal zwei Abschnitte), bitte immer als Quelle meinen Namen nennen. Dafür ist keine Anfrage bei mir notwendig.

02 Wenn ein Text komplett und ohne jede Form einer kommerziellen Nutzung verwendet wird, bitte immer bei mir per Mail anfragen. In der Regel antworte ich innerhalb von maximal 48 Stunden.

03 Wenn ein Text in Ausschnitten oder komplett für eine kommerzielle Nutzung verwendet werden soll, bitte in jedem Fall mit mir Kontakt (per Mail) aufnehmen. Ob in diesem Fall ein Honorar bezahlt werden muss, kann dann besprochen und geklärt werden.

Ich setze in jedem Fall auf Eure / Ihre Aufrichtigkeit.