Es scheint einem subtilen Verbot zu unterliegen, die öffentliche Berichterstattung zu kritisieren. Warum eigentlich? Irgendwie seltsam.

Hans Georg Gadamer, 1900 – 2002, ein deutscher Philosoph der Hermeneutik schrieb in seinem Buch Wahrheit und Methode im Jahr 1960: Der zeitliche Abstand […] lässt den wahren Sinn, der in einer Sache liegt, erst voll herauskommen. Die Ausschöpfung des wahren Sinnes aber, der in einem Text oder einer künstlerischen Schöpfung gelegen ist, kommt nicht irgendwo zum Abschluß, sondern ist in Wahrheit ein unendlicher Prozess (Seite 282).

Wer hat schon die nötige Zeit für einen unendlichen Prozess? Gadamer verband mit diesem Satz vermutlich die Position, der wahre Sinn wäre im Prinzip ein so weit entrücktes und unerreichbares Ziel, dass die Unendlichkeit wohl der richtige Maßstab für eine mögliche Wahrheit wäre.

Mit ein wenig Distanz zur Vorstellung der eigenen Unfehlbarkeit bzw. mit einem etwas generelleren Blick auf die Kommunikation könnte man auch sagen, ein Gespräch ist im Grunde nie beendet.

Wenn wir dafür eine Metapher aus der Medizin nutzen wollen, dann ließe sich formulieren, die Kommunikation befindet sich immer in einem Raum der Behandlung und kann den Ort permanenter Untersuchung und Begutachtung nie verlassen.

Einfach darum, da es ja immer noch etwas zu sagen gibt. Oder auch, weil die Wahrheit ein nur schwer oder eben nicht erreichbares Ziel ist.

Vor allem aber dadurch, da sich die in die Unaufhaltbarkeit der Zeit verwobenen Bedingungen ständig ändern. Jeder Moment gebärt neue Möglichkeiten zur Betrachtung und Interpretation. Auf der einen Seite.

Auf der anderen Seite gebärt Distanz oft Ungeheuer. Die Kommunikation ernährt sich von unmittelbarem Kontakt, von der direkten Konfrontation mit anderen und damit einem komplexen Prozess der Resonanz darauf, was diese Aussenwelt von uns trennt.

Unsere soziale Orientierung basiert daher zwingend auf diesem Austausch. Warum wir als soziale Herdenwesen zur Kooperation und Kollaboration bestimmt zu sein scheinen.

Kommunikation ernährt sich von unmittelbarer Konfrontation. Mittelbarer Austausch öffnet Räume für Spekulationen durch die Filterwirkung der eingesetzten Mittel.

Schlicht gesagt sind Menschen handelnde Wesen, mit einem, den einzelnen Akteuren mehr oder weniger klaren Motiv. Wenn wir den Begriff Determinismus erweitert betrachten, dann könnte man auch von Motiv-Determinismus sprechen [2]. Wir versuchen über unsere Handlungen die Kontrolle zu behalten, um unserem Leben eine gewisse Bestimmtheit zu verleihen.

Wir [wollen] entscheiden, dadurch bestimmen und möglichst viele interminierte Zufälle verhindern.

Die Sprache, also unsere Sprache, wird über ihre Anwendung zu einem transformativen Mittel [2] der Beeinflussung dessen, was wir uns für unser Leben wünschen, zur Erreichung relevanter Pläne und Ziele brauchen. Und sei es auch nur der Glauben daran.

Jacques Derrida, 1930 – 2004, französischer Philosoph und einer der Hauptbegründer der sogenannten Dekonstruktion, nutzte den Begriff der Iteration in Bezug auf die Sprache und postulierte, jede Wiederholung eines Wortes würde die Bedeutung desselben verändern.

Das eben verwendete Wort in einem Gespräch würde dadurch (die Anwendung) bzw. danach nie wieder die gleiche Bedeutung haben wie zuvor. Es entstünde zwingend eine Variante des Wortes.

Die Worte werden zu einem kommunikativen Tauschhandel, das gesprochene Wort erfährt eine Art semantischen Abrieb, es verändert sich um jenen Zweck, der aus der Nutzung des Wortes in Verbindung der damit transportierten Inhalte erfolgen soll. In Anlehnung an die These von Jacques Derrida könnte man in einem Leitsatz formulieren:

Die in einem Gespräch verwendeten Worte werden zu einem kommunikativen Tauschhandel. Jedes gesprochene Wort erfährt einen semantischen Abrieb, der die Bedeutung des Wortes in Relation zu den kommunizierten Inhalten verändert.

Ja, schon klar, das klingt abstrakt und wenig verwertbar für das, was man mit einem Gespräch an einem Wochentag in einem von Normalität dominierten Alltag in Verbindung bringen würde.

Ich nutze diesen Gedanken von Derrida auch nur als Referenzpunkt und für die Frage, wie Meinungen in einer Gesellschaft entstehen und welche Wirkmächte mit welcher Intention welche Ziele verfolgen.

Vor allem aber wollte ich auf ein Zitat vorbereiten, das den grösseren gedanklichen Rahmen und den eigentlichen Beweggrund für diesen Text vorbereitete. Auch dieses Zitat stammt von Hans-Georg Gadamer und lautet:

Ein Gespräch setzt voraus, dass der andere Recht haben könnte.

Hans-Georg Gadamer

Lassen wir das generische Maskulinum in diesem Zitat hier mal entspannt beiseite. Vielleicht komme ich später noch auf das Thema zurück, das sich aktuell mit Begriffen wie Cancel Culture und Woke Culture verbindet und einen bedeutenden Teil der globalen Gesprächsräume bestimmt.

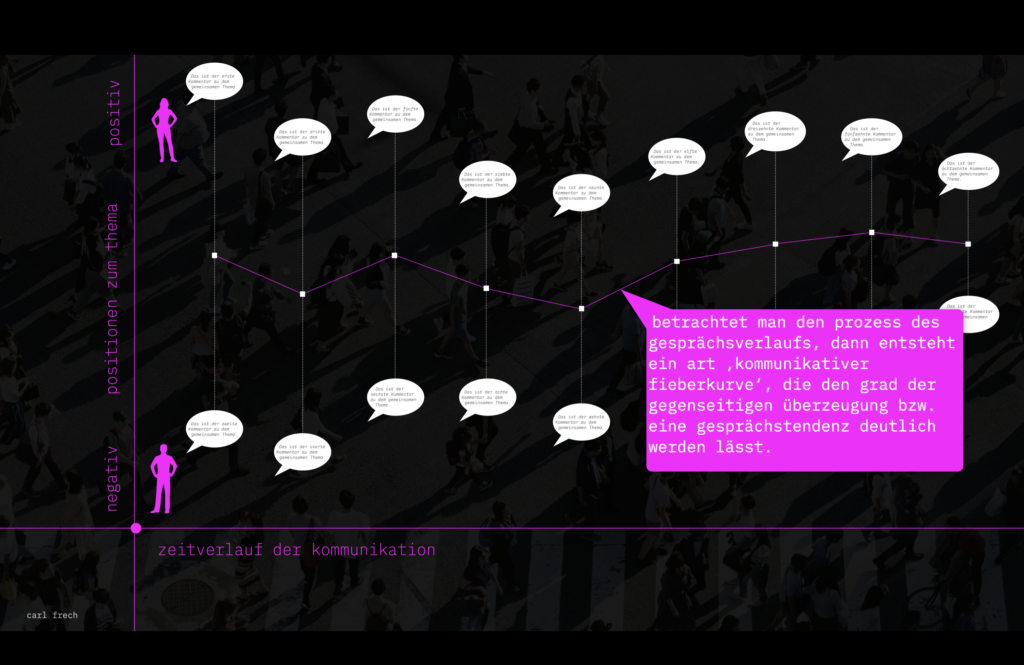

Wenn wir uns ein Gespräch zwischen zwei Personen als die kleinste Form der Kommunikation vorstellen, dann beginnt ein Spannungsbogen immer in Verbindung der beiden bzw. den jeweiligen Positionen, die sich hier zum Austausch treffen.

Positionen werden ausgetauscht und je nach der Bereitschaft zu einem Konsens bzw. einem konstruktiven Umgang mit der jeweils anderen Sicht reduziert sich der Abstand der konträren Positionen. Oder die Kontrahenten nähern sich an.

Wobei vermutlich viele darin übereinstimmen, dass der Zeitraum, welcher zu einem konstruktiven Ergebnis führt (nicht zwingend ein bzw. zu verwechseln mit einem Konsens), die Dramaturgie und Spannung für die Zuhörerinnen und Zuhörer steigern kann. Oder eben nicht.

Winston Churchill, 1874 – 1965, britischer Premierminister, sagte einmal: Wenn zwei immer das gleiche sagen, macht sich einer von beiden irgendwann überflüssig.

Damit hat er auf seine typisch direkte Art zum Ausdruck gebracht, was das Wesen menschlicher Kommunikation im Kern ausmacht:

Der permanente Kampf um die individuelle Bedeutung in Verbindung mit dem Bedürfnis, von dem direkten und relevanten sozialen Umfeldes akzeptiert, vor allem aber nicht ausgeschlossen zu werden.

Wenn wir ein Gespräch im Detail analysieren würden (was wir meistens nicht tun, vor allem nicht umfänglich bewusst), dann würden wir die Wirksamkeit unserer Argumente vermutlich genauer dosieren. Was habe ich mit einem bestimmten Argument auf der Gegenseite ausgelöst?

Wie hat die andere Person darauf reagiert?

Wie sollte ich auf die Gegenposition reagieren?

Vor allem aber: Welches Ziel verfolge ich mit diesem Gespräch und wie verändert sich dieses (Ziel) im Verlauf der Kommunikation?

Ich nenne diesen Prozess eines Dialogs gerne eine kommunikative Fieberkurve. Wir verändern in jedem Gespräch die soziale Temperatur zwischen uns und jenen, mit denen wir sprechen, besser gesagt, mit denen wir uns konfrontieren.

Denn die Begrenzung unserer Sprache, die Wahl der Wörter, welche wir zu Sätzen formen, entfaltet nur einen Teil der Wirkung in einem kommunikativen Prozess.

Letztlich ist es wohl so, dass sehr viel unter der Oberfläche unserer geteilten Augenblicke verborgen bleibt. Kommunikation wird dann Ausdruck emotionaler Reaktanz.

Der Begriff taucht erstmals in der von Jack W. Brehm [2] im Jahr 1966 formulierten Reaktanztheorie [2] [3] auf. Diese Theorie der psychologischen Reaktanz basiert auf der Annahme, dass Menschen immer auf eine Beschränkung ihrer jeweiligen Freiheitsspielräume reagieren. Je nach der Stärke, wie dieses [subjektive] Freiheitempfinden wahrgenommen wird.

Dabei spielen im Kern drei Fragen eine Rolle:

Erstens, besteht überhaupt eine relevante Vorstellung darüber, dass man einen Freiheitsspielraum hat, den man gestalten könnte.

Zweitens, wird dieser Spielraum in einer bestimmten Situation als [existenziell] bedeutend wahrgenommen.

Und drittens, erkennt man, dass dieser Freiheitsspielraum bedroht ist oder gar eliminiert werden könnte, man also die Freiheit zur Gestaltung der eigenen Bedürfnisse verlieren würde.

Hier lohnt ein interessanter Vergleich mit der schon in anderen Texten [2] [3] [4] genannte Theorie zum Schwarmverhalten bei Tieren von Craig Reynolds:

Bewege dich in Richtung des Mittelpunktes derer, die du in deinem Umfeld siehst.

Bewege dich weg, sobald dir jemand zu nahe kommt.

Bewege dich in etwa in dieselbe Richtung wie deine Nachbarn.

Warum ist dieser Vergleich interessant? Wie schon im Nachklang zu dem Zitat von Winston Churchill formuliert, hier noch einmal als Leitgedanke:

Menschliche Kommunikation ist der permanente Kampf um individuelle Bedeutung in Verbindung mit dem Bedürfnis, von dem relevanten sozialen Umfeldes akzeptiert, vor allem jedoch nicht ausgeschlossen zu werden.

Wir verstehen uns gerne als Kulturwesen. In der Philosophischen Anthropologie definiert sich das Selbtstbild des Menschen vor allem als Kontrast zu Tieren und sucht den damit verbundenen Unterschied in der Fragestellung nach dem Sinn der eigenen Existenz.

Menschen stellen [immer] Fragen, sind sich jedoch selbst und ständig ein Rätsel bzw. suchen nach Antworten, welche – und das ist das Problem irgendwo im Umfeld des menschlichen Bewusstseins – stets zu neuen Fragen führen (können).

Um langsam in die Nähe der Intention der Überschrift zu diesem Text zu kommen, soll der Begriff Kultur nur schematisch und eher plakativ betrachtet werden. Wichtig dabei: Die Geisteswissenschaften sind das deutlich ältere Geschwister zu den Naturwissenschaften.

Wenn wir das perspektivische Umfeld der Anthropologie extrem verdichten und damit vereinfachen, dann ist die Entwicklung der mentalen Fähigkeit der Gattung Mensch eine Geschichte des Zweifels im Verbund mit der Fähigkeit zu Visionen, zu Ideen und damit zur Gestaltung einer absehbaren Zukunft.

Die Fähigkeit, den Unterschied möglicher Lösungen zu einem Problem in der Summe ihrer Optionen zu erkennen und dann im Vergleich eine mehr oder weniger passende Entscheidung [2] zu treffen, ist sicher nicht dem menschlichen Gehirn vorbehalten.

Doch vermutlich gibt es Gründe, warum sich in diesem kurzen Zeitraum der Weltgeschichte für die Menschheit gewisse dominante Vorteile innerhalb der Natur ergeben haben.

Allerdings – und das ist der weniger erfreuliche Aspekt – hat die Menschheit in diesem Prozess ihrer eigenen Entwicklung die Natur weitgehend verlassen und mit der Kurzsichtigkeit ihrer eigenen Lebensspanne diese in der Folge so nachteilig belastet (wir nennen es gerne kultiviert), dass wir die Systemik der additiven Folgen nur noch schwer verstehen.

Lassen wir das mal so stehen.

Menschen sind soziale Kreaturen und damit Herdenwesen. Sie organisieren gemeinschaftliche Lösungen irgendwie zwischen instruktiven, hierarchischen und konstruktiven, gleichrangigen Prozessen unter den beteiligten Personen. Wobei vermutlich nie die eine reine Form der hier genannten konkurrierenden Ansätze zu dem einen Ergebnis führt.

Nennen wir diesen Prozess der Einfachheit halber Konsens (akzeptierend, dass es vermutlich auch den reinen Konsens nie geben kann).

Die lateinische Ableitung von cōnsēnsus bedeutet Überein- oder Zustimmung. Nun darf man Zustimmung, mit dem Blick auf die konkurrierenden Positionen der beteiligten Personen, sicher als die schwächere Form eines Konsens bezeichnen.

Letztlich geht es kommunikativ meistens um die Deutungshoheit und damit auch um Wettbewerb.

Wettbewerb, der konstruktiv, aber auch instruktiv dominiert sein kann.

Der Logik dieser Gedanken folgend, könnte man behaupten: Jede menschliche Auseinandersetzung spielt immer und sei es auch nur latent auf einer Bühne mit dem Namen Macht.

Im weitesten Sinn ist auch ein körperlich ausgetragener Konflikt eine Form der Lösung eines Problems. Denken wir nur daran, wie Kinder manche ihrer Probleme ohne jeden Einsatz sprachlicher Mittel klären können bzw. von diesen Erfahrungen nachhaltig geprägt werden.

Ich will an dieser Stelle vorsichtig sein. Kommunikation distanziert sich natürlich im Kern von einem körperlichen Konflikt und damit von konkreter Gewalt.

Wenn wir allerdings in der Semantik des Begriffs Kommunikation festhalten, es handele sich um einen Austausch bzw. die Übertragung von Information, dann ist auch ein körperlicher Impuls zwischen zwei Menschen eine Form der Kommunikation.

Diese Erklärung steckt, neben der verbalen, ja auch in den ausdeutenden Begriffen der nonverbalen und paraverbalen Kommunikation.

Gregory Bateson [2], 1904 – 1980, hat mit seinem berühmten Zitat: The difference that makes a difference im Kern die anthropologische Brücke der Menschheit zu ihrer biologischen Abstammung formuliert.

Im Kern meint er [vermutlich], dass die menschliche Kommunikation ein komplexes Repertoire für den Austausch von Informationen bereit hält, welche situativ bzw. je nach Blickwinkel stets neu interpretiert werden (kann). Und dabei spiele die individuelle und intuitive Resonanz [2] der einzelnen Personen eine zentrale Rolle.

Das klingt bei ein wenig Nachdenken sehr naheliegend, wird allerdings bei näherer Beschäftigung durchaus vielschichtiger. Ich lasse das hier mal so stehen.

Wer etwas tiefer einsteigen will, einen lesenswerten Text von Daniel C. Dennett, *1942 (inkl. Video) findet sich hier. Dabei erwähnt er auch Donald MacKay, 1922 – 1987, als weiteren Vordenker des hier genannten Zitats. Unabhängig davon, eine gute Quelle ist immer edge.org.

Das zentrale Problem menschlicher Macht ist der sublime Druckausgleich mit den Anforderungen an die eigene Existenz. Konflikte können – auch ohne jede Berührung – zu einer subtilen körperlichen Erfahrung werden. Durch die Sprache unserer Körper sowie die Vielschichtigkeit der damit verbundenen Sensorik, mit der wir uns situativ und emotional über unsere Wahrnehmung erleben.

Wir schnüffeln und fixieren die Welt um uns herum. Je fremder, desto intensiver und vorsichtiger. Diese Kontinuität zwischen uns und dem Reich der Tiere ist seit Charles Darwin, 1809 – 1882, nicht mehr wirklich zu bestreiten.

Nach aussen zelebrieren wir uns dabei gerne als Kulturwesen mit einer feinsinnigen (sublimen) Erhabenheit, die als hübsch verpackte Waffe dem Gegenüber nur eingeschränkt die Chance zum Atmen lässt.

Mit dieser kommunikativen Metapher meine ich und verwoben mit der Intention dieses Textes zum Beispiel das Nachdenken (dürfen) vor der geforderten Antwort in einem Gespräch [2] [3].

Vorsicht, das ist natürlich eine provokative Verkürzung und eher plakativ gemeint.

Als Primaten sind wir neben unserer kognitiven Leistungsfähigkeit immer noch höhere Säugetiere, die instinktiv und intuitiv auf ihre Umwelt reagieren.

Die Geschichte der Menschwerdung ist gerne mit dem Begriff Jäger und Sammler verbunden. Es gibt in der Jagd eine Technik, die sowohl von Tieren, aber auch heute noch von urtümlich lebenden Menschen betrieben wird. Das Volk der San im südlichen Afrika betreibt die Hetzjagd, wie frühe Menschen dies über viele Jahrtausende betrieben haben.

Dabei wird ein Tier, das schneller ist als die treibende Gruppe, über viele Stunden durch die Hitze eines Tages gejagt. Es wird immer dann aufgescheucht, wenn es trinken will und kann den Verfolgern zu Beginn leicht entkommen. Diese folgen allerdings der Spur und scheuchen es als Gruppe immer dann wieder auf, wenn es einen neuen Ort gefunden hat, wo es in Ruhe trinken wollte. Es kann weiter entkommen, die Treibenden, die Wasser für die eigene Durstlöschung bei sich tragen, aber nicht abschütteln.

So wird der Durst des Tieres über den Tag und der Hitze immer bedrohlicher. Am Abend muss es kraftlos aufgeben und kann von der Gruppe der Jagenden getötet werden.

Ich gebe zu, das ist ein martialisches Motiv. Es dient auch nur als Metapher für eine zentrale Frage in diesem Text, die sich über die Überschrift Journalimitismus vielleicht manchen schon spekulativ erschlossen hat.

Ich sprach weiter oben von der Philosophischen Anthropologie und damit auch von der Abgrenzung des Menschen vom Tierreich. Einer der Mitbegründer der hier genannten philosophischen Richtung war Max Scheler, 1874 – 1928. Ein sinnstiftendes Zitat von ihm findet sich in dem Eintrag zu seiner Person bei Wikipedia, welches ich hier gerne hervorheben möchte:

Wir sind in der ungefähr zehntausendjährigen Geschichte das erste Zeitalter, in dem sich der Mensch völlig und restlos problematisch geworden ist: in dem er nicht mehr weiß, was er ist; zugleich aber auch weiß, dass er es nicht weiß.

Max Scheler

Das wirkt wie ein Dilemma. Das Problem wird durch seine Wahrnehmbarkeit und die variantenreiche Möglichkeit seines Auftretens zum Problem selbst. Klingt wie ein Luxusproblem.

In der Realität unserer komplexen Gegenwart ist es jedoch vermutlich ein problematisches Erbe der Gattung Mensch als Kulturwesen, da damit leicht ein gewisser Hang zu Selbstüberschätzung verbunden ist. Unsere individuelle [soziale] Wahrnehmung scheint uns gerne Wertungsfehler zu bereiten. Die eigene Position, die eigene Leistung scheint der der anderen überlegen zu sein.

Man könnte natürlich die Position vertreten, das sei das typische und permanente Nebengleis der Evolution, welche vor allem unser Überleben sichern will. Allerdings ist das Überleben schon lange nicht mehr die konkrete Gefahr und trotzdem scheinen sich einige rustikale Instinkte in unserem Alltag erhalten zu haben.

Im Kern dieses Textes verfolge ich die Hypothese, wie die beiden zentralen Positionen der Geistes- und der Naturwissenschaften bis heute die alltägliche Debatte mit ihren jeweiligen Überzeugungen infiltrieren und [immer noch] wenig produktive Verbindungen eingehen (können).

In der offenen und eher abstrakten Frage nature or nurture steckt das schon angesprochene Dilemma. Was ist angeborene Realität (nature) und was ist das Ergebnis dessen, was wir über komplexe (Umwelt-) Einflüsse nach unserer Geburt erlernt haben (nurture)? Eine Frage, für die auch der relativ neue Forschungsbereich der Epigenetik Antworten sucht.

Die weltgeschichtlich älteren Geisteswissenschaften verhaken sich gerne in der Position, alles wäre Kultur. Jenseits der physikalischen Welt, der man nicht entrinnen kann, wären alle Handlungsebenen des Menschen jene Kultur, die der Natur als differenzierendes Merkmal abgerungen wurde.

Die [neueren] Naturwissenschaften wiederum vertreten die These, der Mensch kommt nicht als Tabula rasa auf die Welt, sondern ist von Geburt an das Ergebnis vieler, vor allem genetischer Vorprägungen.

Es erfordert nun keine besondere Bildung, als allgemeingültige Position zu diesem Widerstreit übereinzukommen, beide Seiten hätten recht. Sowohl die Bedeutung der kulturellen Prägung spielt nachgeburtlich eine bedeutende Rolle, wie auch die Evolution [2] einiges in den Untergeschossen der Existenz jedem Menschen mit auf den Lebensweg gibt.

Das ist also nicht das Problem. Das Problem ist, wenn sich eine Seite der anderen bedient, um die Schwäche der eigenen Position zu verschleiern oder – im schlimmsten Fall – populistische Thesen in die Welt streut und diese mit irritierenden Erklärungsversuchen erhärtet. Alles und nur, um die eigenen Ziele zu erreichen.

Gerne werden dann Normen mit Fakten vermengt oder erklärt, ohne die Unterschiede deutlich zu machen.

Charles Percy Snow, 1905 – 1980, hat im Jahr 1959 eine Streitschrift unter dem Titel Zwei Kulturen veröffentlicht. Darin brandmarkt er die Unüberwindbarkeit der Gegensätze zwischen den relativierenden, eher der Vergangenheit zugewandten und damit tendenziell pessimistischen Geisteswissenschaften und den – im Vergleich dazu neueren – Naturwissenschaften, welche vorwiegend der Zukunft zugewandt sind, diese zu erklären versuchen und in deren Weltbild überwiegend positivistisch wirken (wollen).

Damit entsteht eine Art Dichotomie dieser beiden Wissenschaftsbereiche. Sie können nur schwer isoliert betrachtet und diskutiert werden, sind aber auch nicht voneinander zu trennen.

Die Naturwissenschaft soll die Fakten liefern, die Welt damit rational erklären. Die Geisteswissenschaft versucht, dies irgendwie mit der menschlichen Kultur so zu verbinden, dass es verstanden wird und in der Folge zu veränderten Handlungen [2] [3] führt, zu neuen [sozialen] Konventionen und damit Normen.

Nehmen wir ein banales Beispiel, das in Deutschland seit vielen Jahren die öffentliche Meinung immer wieder zu Diskussionen hinreißen lässt.

Es ist aus der Perspektive der Naturwissenschaft relativ klar belegbar, dass eine hohe Geschwindigkeit auf Autobahnen mit Fahrzeugen und Verbrennungsmotor zu deutlich mehr Ausstoß von Kohlendioxid führt.

Neben diesem Argument für langsamere Geschwindigkeiten ist es auch ein Gesetz der Physik, wie die kinetische Energie bei einem Unfall logarithmisch und nicht linear steigt, die Gefahr einer tödlichen Verletzung also deutlich grösser ist.

Ein weiteres Problem sind die potenziell gefährlichen Irritationen, die durch unterschiedliche Geschwindigkeiten auf einer gemeinsamen Fahrstrecke für die einzelnen Fahrerinnen und Fahrer entstehen können.

Die Geisteswissenschaft als Hüterin eines höheren Verständnisses bietet nun die Möglichkeit, diese naturwissenschaftliche Perspektive mit dem Argument der gefährdeten individuellen Freiheit [2] in einer liberalen Gesellschaftsordnung (Normen) zu kontern.

Wir kennen diese und viele andere Themen, die auf den verschiedenen Bühnen der öffentlichen Bildung von Meinungen kontrovers diskutiert werden.

Dabei wirken oft konträre Kräfte zwischen den Diskutanten und damit Positionen. Auf der einen Seite die [scheinbare] Rationalität einer auf Fakten basierenden Expertise, auf der anderen Seite die [scheinbare] Irrationalität [2] eines auf gesellschaftlichen Normen basierenden Kulturmotivs.

John Brockman, *1941, hat in seinem Buch Die dritte Kultur aus dem Jahr 1995 eine positive Replik auf die Arbeit von Charles Percy Snow (Zwei Kulturen) veröffentlicht.

Darin versucht er, eine Versöhnung zwischen den beiden zentralen Wissenschaftsbereichen anzustossen. Er verbindet dies mit dem kritischen Hinweis auf Dogmatismus an den Universitäten und deren Lehrplänen, welche sich vorwiegend um die vertikale Vermittlung von Wissen kümmern und Kontexte [2] bzw. Systemik der Inhalte und Positionen zu wenig thematisieren.

Eine Chance für Veränderung sieht John Brockman in einer neuen, einer konstruktiveren Form der Kommunikation, die auf Kritikfähigkeit aller an einem Diskurs beteiligten Positionen setzt.

Wer bis hierhin dem Text gefolgt ist, wird sich vermutlich fragen, wann endlich die im Titel verkappte Schelte am Journalismus beginnt. Nun, sie kommt nicht. Zumindest nicht in der Weise.

Der Artikel 5 im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland garantiert die Pressefreiheit zur unzensierten Verbreitung von Nachrichten [2] (Informationen) und Meinungen [2] (Positionen).

Dieser Passus in der deutschen Verfassung ist nicht nur, jedoch bedeutend mit der Aufklärung und den Entwicklungen im 17. Jahrhundert verbunden. Einer Zeit, auch frühe Neuzeit genannt, in der die Naturwissenschaften zu einem Höhenflug ansetzten, der bis heute unsere Realität maßgeblich bestimmt.

Die Meinungsfreiheit der öffentlichen Presse bzw. der Öffentlichkeit generell ist das verbriefte Recht auf die subjektive Verlautbarung der eigenen Meinung zu allen Themen, die nicht durch das Grundgesetz besonders geschützt sind.

Heute ist es offensichtlich, dass die Trennung unterschiedlicher Instanzen, wo und wie öffentliche Meinungsbildung stattfindet, im Komplex mit den [sogenannten] sozialen Medien [2] kaum mehr wahrnehmbar und differenzierbar ist.

Ich vermute weiter einen relativ allgemeinen Konsens darüber, dass in unserer Gegenwart die Komplexität [2] der Themen und die damit verbundene Dynamik der Halbwertzeiten [2] [3], welche zur Rezeption [2] und der Verarbeitung damit verbundener Inhalte bleibt, von einem menschlichen Gehirn [2] [3] nicht mehr geleistet werden kann.

Damit sind natürlich auch die Gehirne derer gemeint, die an der öffentlichen Meinungsbildung professionell mitwirken. Die Vertreterinnen und Vertreter des Journalismus erleben den Druck der Wirkmächtigkeit unserer komplexen Welt auf den Ausschnitt eines einzelnen Themas vermutlich umso stärker. Einfach darum, da ihnen eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit zukommt.

Man könnte hier von einer Polylatenz der Nachrichten sprechen. Es ist klar: jede Nachricht und damit jeder [kommunikative] Inhalt kann nur mit einer Latenz [2] (Verzögerung) verarbeitet werden.

Die Latenzzeit wird nun durch die Komplexität der Themen und ihrer Zusammenhänge (Kontexte) weiter herausgefordert. Wer soll da den Überblick behalten?

Die Antwort ist: Vermutlich niemand.

Wenn aber Eindeutigkeit, also eine einzige [wahre] Position nicht verhandelbar, diese im Prinzip ausgeschlossen ist, wenn es nur Annäherungen geben kann, was die richtige Entscheidung zu einem bestimmten Themenkonstrukt sein könnte, dann wäre es zumindest folgerichtig, zum einen den wirklichen Zusammenhängen mehr Raum und dem Diskurs bzw. der Debatte mehr Zeit, man könnte auch sagen, mehr Ruhe für die Refexion [2] zu geben.

Die Geisteswissenschaft bietet innerhalb der Philosophie mit dem Begriffspaar der Induktion und der Deduktion ein abstraktes Spielfeld zum Nachdenken.

Die Induktion will aus einer komplexen Beobachtung möglichst einen allgemein gültigen Grundsatz [2] ableiten. Die Deduktion will das Gegenteil. Sie sucht aus dem allgemein Beobachteten einen speziellen Fall.

In einer perfekten Welt hilft die Empirie (der Journalismus würde von Recherche sprechen), die richtige Menge an Informationen [2] (Daten) zu sammeln, diese [induktiv] zu allgemein gültigen Theorien zu verarbeiten, um daraus [deduktiv] wiederum konkrete Lösungsmodelle abzuleiten.

Die freundlich gemeinte, aber klare Kritik am Journalismus unserer Gegenwart, wissend, dass sich auch viele positive Beispiele anführen lassen würden, ist der fehlende Raum für Komplexität und die fehlende Zeit (besser die Ruhe) zur Auseinandersetzung mit den damit verbundenen Sachverhalten.

Der [journalistische] Wahrnehmungsdruck in Verbindung begrenzter Aufmerksamkeit einer latent (immer) und konkret (meistens) überforderten Öffentlichkeit ist verständlicherweise hoch.

Die ökonomischen Kennzahlen (Klicks bzw. Quoten) sind in den vergangenen mehr als 20 Jahren die vorherrschende Währung öffentlicher [professioneller] Meinungsbildung.

Die Konkurrenz in einer inzwischen auf allen Kompetenzebenen verteilten und medial immer weiter diffundierenden Branche ist so unüberschaubar, dass der Journalismus vom Treiber zunehmend zum Getriebenen wird.

Dabei spielen nicht nur die individuellen Verlautbarungen in den sozialen Medien eine immer gewichtigere Rolle.

Vermutlich relevanter ist die zunehmend subtile Übernahme klassischer kommunikativen Prozesse durch Institutionen (z. B. Unternehmen und Parteien), welche der Journalismus durch seine kritische Berichterstattung als unabhängige [2] Instanz im Sinne einer gesellschaftlichen Entwicklung [als vierte Macht] kontrollieren will.

In der idealtypischen Vorstellung von Journalismus. Dazu wird allerdings zunehmend Kritik laut [2] [3].

Tatsächlich ist natürlich die absolute Unabhängigkeit derer, die in dieser Branche tätig sind, nicht leistbar. Wie sollte dies auch möglich sein, akzeptiert man auch nur wenige Grundparameter dessen, was die Psychologie des Menschen dazu sagt.

Das ist aber nicht das Problem.

Das Problem ist die zunehmende Limitierung, die Begrenzung von allem, was nötig wäre, tatsächlich einem Thema ein wenig mehr auf die Schliche nach den tatsächlichen Ursachen [2] zu kommen; um darauf aufbauend umfänglicher über mögliche Lösungen zu spekulieren.

Die Redensart auf die Schliche kommen stammt aus der Jagd. Die Jägerin bzw. der Jäger nutzt Schleichwege, um dem Wild nahezukommen. Wir erinnern uns an die Beschreibung einer Hetzjagd weiter oben?

Der [Jagd-] Drang nach einer [kommunikativen] Lösung, dem Erlegen aller Argumente, die auf diesem Weg nicht förderlich sind, die Entlarvung von Positionen, die einer sinnvollen Entscheidung entgegen wirken, all das ist sicher Teil einer kraftvollen Debatte, einer [Streit-] Kultur, die den Diskurs sucht und journalistisch gestaltet.

Aber und damit will ich den Fluss meiner Gedanken und Reflexionen zum Thema langsam in einem Punkt bündeln:

Es ist mehr Kontemplation gegenüber den Inhalten, die verhandelt werden, vor allem aber mehr und damit gute Zeit notwendig, die dann auch jenseits der flügelschlagartigen Antwortfrequenzen, die einem Diskutanten zugestanden werden, zu wirklichem Nachdenken verhilft.

Bei manchen öffentlichen Formaten der Diskussion leide ich fast ein wenig mit den Personen, die auf dieser Bühne kommunikativer Echtzeit regelrecht so in die Enge getrieben werden, dass sie nur noch die immer gleichen und vorbereiteten Wortstanzen entgegenhalten können.

Die permanente Wiederholung der Frage: Ja oder Nein? wirkt dann wie ein kommunikatives Vexierbild, eine fiese Maske hinter einer relativ kultiviert verpackten Anrede.

Ein Moment der echten Reflexion, der Verarbeitung einer potenziell neuen Sichtweise und Schaffung einer damit möglichen eigenen, [dann] ebenfalls neuen, diese Zeit bleibt nicht.

Sie darf nicht bleiben, da sich damit das Machtgefüge der journalistischen Bühne und ihrer Formate auch selbst infrage, mindestens aber befragen lassen müsste.

Weiter oben schrieb ich: Jede menschliche Auseinandersetzung spielt immer und sei es auch nur latent auf einer Bühne mit dem Namen Macht.

Es wäre sicher eine mutige Zäsur bezogen auf die Aufgabe in einer Gesellschaft, wenn der Journalismus sich stärker einreihen würde in die Optionen möglicher Lösungen.

Heute wirkt die alltägliche Welt unserer medialen Gegenwart häufig wie eine Untermenge der journalistischen Perspektive, fast so, als wäre alles gut, wenn die [journalistischen] Rezepte für eine Lösung idealerweise von dort kämen.

Die Vierte Gewalt schaut dann von aussen zu und wartet auf neue Fehler (oder was man zu solchen erklärt), welche dann genüsslich ausgeweidet werden. Um das Motiv einer Jagd noch ein letztes Mal zu nutzen.

Es ist mir klar, dass hier Geschriebene in dieser Verkürzung vielen Vertreterinnen und Vertretern des Journalismus gegenüber unfair wirkt.

Das gebe ich gerne zu. Ich gebe auch zu, dass doch manche Formulierung einer Schelte am System nahekommt.

Doch vielleicht wäre eine neue, eine andere Kultur der gleichrangigen Teilhabe an gesellschaftlichen Lösungen doch ein Ansatz, der für die öffentliche Bildung von Meinung und damit auch des Journalismus gut zu Gesicht stände.

Günter Gaus, 1929 – 2004, war ein Journalist, der durch eine besondere Form der Gesprächsführung (als Interview) heute noch in Erinnerung ist.

Wer sich einen Eindruck machen möchte, findet hier ein Interview mit Hannah Arendt, 1906 – 1970, aus dem Jahr 1964 oder hier eines mit Helmut Schmidt, 1918 – 2015, aus dem Jahr 1966.

Allerdings ist klar: Eine solche Form des Gesprächs würde heute weder auf die dafür notwendige Geduld bei den Zuschauenden treffen, noch wäre die damalige Sprache heute leicht zu verdauen. Darum geht es aber nicht.

Was die Gespräche von Günter Gaus mit Menschen der öffentlichen Wahrnehmung auszeichnete, war schlicht die Zeit, die hier wirken durfte.

Und die beiden Gesprächspartner waren tatsächlich das, was der Begriff Partner im Kern meint: Gemeinsam ein Ziel erreichen (wollen) und dieses mit dem Wissen verhandeln, das dem Zitat von Hans-Georg Gadamer Bedeutung verleiht.

Ein Gespräch setzt voraus, dass der andere Recht haben könnte.

Hans-Georg Gadamer

Ich will abschliessend dem Urteil vorbeugen, es ginge mir um eine Idealisierung vergangener Zeiten. Im Gegenteil ist mir der patriarchalische und chauvinistische Unterton in der öffentlichen Sprache jener Zeit sehr bewusst und zum Glück zu einem guten Teil Vergangenheit. Es geht mir um etwas anderes.

Es geht mir um einen Appell dafür, was zu einem [sozialen] knappen Gut zu werden scheint: Höflichkeit, Respekt und die Fähigkeit, mit temporärem Nichtwissen leben zu können.

Auszuhalten, dass es vielleicht noch keine Antwort gibt. Vor allem keine schnelle und keine einfache.

Nachtrag: Es ist mir klar, dieser Text beleuchtet nur einen kleinen Ausschnitt dessen, was Journalismus in der Summe bedeutet und leistet. Interessante Ansätze für positive und im Ergebnis möglicherweise auch nachhaltige Veränderungen im Journalismus findet sich rund um das Thema des Konstruktiven Journalismus [2] [3] [4] (welcher sich, verkürzt ausgedrückt, nicht nur die Frage stellt, was ist, sondern immer auch den Ausblick wagt, was geht).

Interessant fand ich auch das Bonn Institute und im weiteren einen Beitrag beim Deutschlandfunk Kultur mit dem Titel Raus aus der Nachrichtenmüdigkeit.

Wer doch lieber auf Papier lesen möchte, findet hier das PDF.

© Carl Frech, 2023

Die Nutzung dieses Textes ist wie folgt möglich:

01 Bei Textauszügen in Ausschnitten, zum Beispiel als Zitate (unter einem Zitat verstehe ich einen Satz oder ein, maximal zwei Abschnitte), bitte immer als Quelle meinen Namen nennen. Dafür ist keine Anfrage bei mir notwendig.

02 Wenn ein Text komplett und ohne jede Form einer kommerziellen Nutzung verwendet wird, bitte immer bei mir per Mail anfragen. In der Regel antworte ich innerhalb von maximal 48 Stunden.

03 Wenn ein Text in Ausschnitten oder komplett für eine kommerzielle Nutzung verwendet werden soll, bitte in jedem Fall mit mir Kontakt (per Mail) aufnehmen. Ob in diesem Fall ein Honorar bezahlt werden muss, kann dann besprochen und geklärt werden.

Ich setze in jedem Fall auf Eure / Ihre Aufrichtigkeit.